2018年6月8日晚,中国人民大学教授、博士生导师李琛做客中国知识产权名家讲坛,于西南政法大学渝北校区毓才楼一楼学术报告厅作了题为“关于作品的几个基本问题”的讲座。

本次讲座由西南政法大学副教授、重庆知识产权保护协同创新中心副主任易健雄主持,西南政法大学教授、知识产权学院名誉院长张玉敏和西南政法大学教授、博士生导师黄汇担任与谈人。

本次讲座主要讲了六个问题:一是“选题原因”;二是“作品概念的内涵”;三是“作品定义要素的规范意义”;四是“作品和邻接权的对象”;五是“作品概念的外延”,六是“余论:对法律解释的建议”。

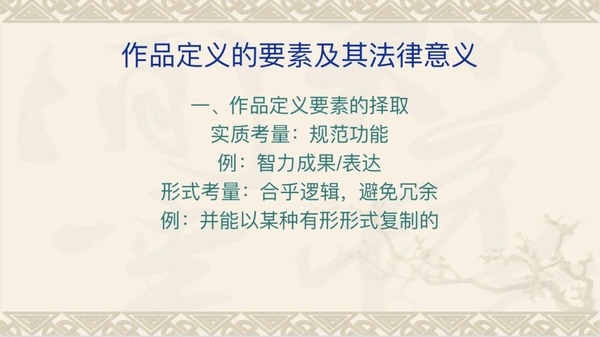

主讲人:李琛 一、选题原因 1.作品是著作权理论里的一个基本概念,但凡是基本概念,基本问题就是说不完的,而基本问题又会牵涉到哲学问题。 2.最近确实有很多案子,实践中的争议,又把作品的概念提出来了。例如:关于体育赛事直播的性质问题。所以很值得理论界来关注。 3.讲座最好不要仅仅是情报交流,而是能够上升到方法层面。 二、作品概念的内涵 (一)作品定义的构成要素 作品的概念分为内涵和外延。内涵的形式就是定义,外延是法律具体列举的作品类型。 (二)作品定义要素的取舍 1.以规范功能的目的作为实质考量 定义是对概念的表述,概念是描述一个事物的本质属性,什么是本质、什么是非本质,取向于目的,结合目的才能得出最本质的特征。 对作品定义要素的择取,从实质上考量就要结合法律的规范目的,与规范目的无关的我们就不予考量。逻辑学对定义的表达是属加种差,中国立法上作品的属概念为“智力成果”,而日本著作权法作品的属概念是“表达”。日本的“表达”扣住了思想表达二分法,彰显了其规范功能,暗示了不保护思想。而智力成果的表述就很宽泛,因为思想也可以称为智力成果。因此,要结合规范目的对定义的要素取舍。 2.形式考量上我们要合乎逻辑,避免冗余 法官写判决时,有个立法中的要件是没用的,可还是不得不论证一下,这就是冗余,它加重了论证的负担。例如法条中“并能以某种有形形式复制的”这个要件存在大量的问题,首先形式一定是有形的,没有无形的形式。能复制就一定是以某种形式复制,而不可能是无形的复制。其实,只要是表达,就一定是能复制的,“可复制的”要件本身就是冗余。 3.达成共识的三要素 从学理上来讲,包括从各国法律和国际条约上,达成共识的作品三个要素:一是文学、艺术、科学领域内,二是作品应该是表达,三是具有独创性。 4.冗余限定:可复制的与可固定的 (1)以上已经分析,“可复制的”就是一种冗余,修法草案换成了“可固定的”。“固定”的表述源于版权体系国家,如美国版权法中作品要fixation——已经固定下来。我国是否要像美国把已固定下来作为要件呢?我考察了美国之所以“固定”的几种说法:一是不固定就不好举证。但是举证是诉讼的问题,与对象是否为作品无关,不能把证据要件变为实质性要件。二是美国宪法“版权与发明条款”中的作品表述为writing,字面意思为“写下来的东西”,所以落实到版权法就有“固定”了,但这种说法很牵强。三是固定之后更利于传播,因此鼓励固定下来。这也不是很有说服力,因为“固定”是要求著作权人自己把它固定下来,如果著作权人自己没有固定口述作品,虽然其他人将其录音或者速记下来并传播出去,那也不受著作权法保护了?所以即便一些法域把固定作为一个要件,我认为也不是很好的经验。 (2)固定能否成为个别作品的保护要件? A.一般与个别 有观点认为,立法要求电影是摄制在一定载体上,所以电影和类电影作品应当固定。但逻辑上如果一般的作品没有固定的要求就能受到保护,而对个别作品施加固定的要求是说不通的。 B.《伯尔尼公约》的措辞 在制定伯尔尼公约时,在电视上直播的作品和已固定的电影对于观众来说没有区别,都是可视可听的,仅因为有些国家要固守传统,在其国内法加固定的要件,所以伯尔尼公约增加了弹性的条款,强调只要是“以类似电影的方法表现的”,而非一定要以类似的方法创作出来。也就是“Cinematographic works to which areassimilated works expressed by a process analogous to cinematography”,不要求固定。但我国著作权法的立法表述是“以类似摄制电影的方法创作的”,似乎就有要求“固定”的暗示,但实际上这是我们在移植过程中措辞的讹误。 C.我国立法的措辞 《著作权法实施条例》第3条第(11)项规定,“以类似摄制电影的方法创作的作品,是指摄制在一定的介质上……或者以其他方式传播的”,作为一个解释者看这个法条,是“摄制”重要,还是“类似”重要?伯尔尼公约在电影作品中增加一个“类似”,就是要适应技术的发展,“摄制”是基于当时的经验的描述。如果过于强调与电影创作方法的“相同”,“类似”提供的弹性就没有意义了。 三、作品定义要素的规范意义 (一)领域限定的规范意义 1.主流观点是强调作品类型的开放性,只要是文学、艺术和科学领域类的都保护。 2.日本学者的观点是强调作品不是产业领域的表达。台湾学者也这样解释:文学艺术科学领域强调的是它区别于技术创作,即著作权要跟工业产权区分。我个人认为日本这种解释有道理,我们可以接纳。 3.理由:工业产权和著作权确有区分的必要 前者是控制应用,后者是控制感知,这种区分用其他两个要件完不成。例如外观设计也是有个性、有独创性的表达,对一个话筒的外观设计进行著作权法保护还是进行专利法保护,对公众的限制程度是不一样的。若视为作品来保护,我对话筒拍个照作为一篇文章的配图,就会侵犯著作权,而视为产品设计来保护则不侵权。 4.如何适用领域的限定 我想可以从权利的设置倒推一下对象的区别,因为权利内容是基于不同的对象预设来打造的。著作权中复制权、发行权和传播权控制的是对作品的感知或者认知。审美性的作品、认知性的地图、产品设计图都是满足我们感知或者认知需求的。但产品设计就不是这样,日本司法实践判断一个实用品的外观能否同时作为一个作品,就是看它的实用功能如果丧失、还能否被视为纯美术品,例如在话筒丧失功能后,还可以摆在桌子上欣赏则它具有独立的感知或者认知的价值,此时它就能作为一个作品来保护。 5.三点启示 一是立法对实用艺术作品特别对待有无必要。著作权法修订想在作品类型里面加一个实用艺术作品,保护期是25年。我认为主要矛盾不是对其保护长些还是短些,而在于对本身不是文学艺术科学领域内的产业设计不能随便进入到著作权范畴,但如果它真的美到那个程度,具有可感知认知的价值,我们也不应该对其有歧视的看法,而只保护25年。 二是有些争议是否跳过了领域检验。计算机字体设计虽然有美感,但是否有独立的感知认知功能?如果字库没有满足文字处理的使用需求,你还会去欣赏他吗?所以,我个人认为计算机字体设计属于产品设计的属性,它的美感跟应用的目的是不可分离的。 三是模糊区的价值取向:部分人认为有独立的感知、认知价值,部分人认为没有,此时要考虑实用艺术作品单列的规范目的是什么?为了获得双重保护,还是强调保护的受限性,朝着最贴近其价值取向去考虑。立法的价值取向显然是后者。因此如果认为美感不是很明显,我们就把它解释为没有,不放在著作权里去保护。 (二)思想、表达二分法的规范意义 思想、表达二分法的本旨是为了合理地把握保护范围。但中国式误读却将“反映思想”作为保护要件。IDEA来自希腊语,后衍生为相,柏拉图的理念中指的是共相,每一个具体的花都是一个殊相,但是花之一般是共相,对于共相的东西我们不能保护它。所以二分法的功能是正确地划定独占与共享的范围,而不是把“作品反映思想”作为保护要件。 另外,二分法的目的既然是要避免这个权利是无限的,那么它对字体案的分析也提供一些启示。把字体当做作品去控制感知价值的结果是比较可怕的,计算机字体把书法创作的时空限定都去掉了,只要用一个字库,理论上可以生成无数作品,可以编辑任何作品,如果给字库以著作权,则权利人可以控制所有这些作品的权利。而现实中具体的、受到时空限制的书法作品是不可能有这个效果的。 四、作品和邻接权的对象

(一)邻接权理论的逻辑困境

通说认为邻接权是传播者的权利,这意味着权利的对象是传播结果,但是传播结果跟作品不是反对关系。演绎创作也是传播,传播结果本身也有可能是作品。我们为什么把它分开了,如果分开了,传播结果与作品的划分依据又是什么?现在有两种解释:

观点一:邻接权的对象不具有独创性。这能解决它跟作品的区别是什么,但没有说明产生邻接权的依据。产生权利的依据必须是“有什么”,而不能仅仅是“没什么”。按此说法,它无法区分邻接权的对象和复制品,因为复制品也是没有独创性的。著作权法第10条,复制包括“以……录音、录像……等方式……”;录音制品的定义是有问题的:任何对表演声音和其他声音的录制品。有个同学征得我的同意,对我的演讲录音,他就由此变为录音制作者了吗?这是录音制品呢还是对我口述作品的复制呢?

观点二:邻接权对象的创造性要低于作品。但问题是表演是不是就一定比汇编作品创造性要低?是不是就一定比用一个傻瓜相机拍出来的摄影作品创造性低?不一定。此外这种观点最麻烦的是独创性没法量化,我们只能定性有和无,高和低没法来量化。如果我们在法律制度或者理论里面发现有一个东西是说不圆的,它就很有一种可能——历史原因。

(二)邻接权制度形成的非逻辑原因

邻接权制度形成的过程中有很多非逻辑原因,如作者权体系的作品观、利益斗争等。

(三)现有制度下的解释

邻接权的对象是在传播作品(忽略少数例外)的过程中形成的独立于作品的结果(不是复制品),介于复制品与作品之间。

邻接权对象与作品的划分是法律强加的,由于法律的强加,尽管某些邻接权的对象在事实上有独创性,但在法律上被视为无独创性,取得权利的依据是劳动或投资。因此邻接权的存在,并没有在法律上划分独创性的高低。某些邻接权对象在事实上的独创性没有法律意义。

(四)录像制品

因为作品里没有表演作品和录音作品,所以法律对作品和邻接权对象的强行划分没有带来太大的麻烦。在邻接权的所有对象中,最麻烦的是视听表达,因为狭义著作权中有电影作品或视听作品,邻接权制度中又有录像制品。我国著作权法极大可能是受德国法的影响,德国法中规定了录像制作者权,实际上主要指电影制片人享有电影载体的制品权(我国将电影制片人作为著作权人保护)。我国采用了录像制作者权的术语,但定义却是:电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品以外的任何有伴音或者无伴音的连续相关形象、图像的录制品,这更像是抄了德国法另外一个条款:“活动图像”:未作为电影作品受保护的画面序列及画面声音序列。因此我国本意是借鉴德国活动图像与电影作品的划分,但又引入了“录制品”的限定,这就导致我们这个规定比德国法还要严苛。

(五)我们有无必要借鉴德国法增加“有独创性的视听作品和无独创性的活动图象”之分?

我们在图象的录制中,很自然有最低的取舍,这可能也是大多数国家不去制定录像制品的原因。

还有一个类比思路。与电影作品最接近的是摄影作品,一个是活动影像,一个是静止影像。伯尔尼公约里面用了“摄影作品和类似摄影的方法表现的作品”,和电影与类电影的表述很像。有的国家曾经区分摄影作品和普通照片,趋势是这种区分慢慢被取消了。我们对静止影像不做划分,只对活动影像划分,逻辑上也不一致。另外,德国法中活动图像的保护基本上是准用电影作品条款的,所以划分带来的实际麻烦也比较小。

邻接权的设置虽然不合逻辑,但目的是拓展保护,不能因其存在反而限制了作品的保护。

五、作品概念的外延 (一)作品外延类型化的意义 不同的条款里面类型化有不同的作用,如权利的类型化限定就比较重要,权利的类型化多大,义务的范围就有多大,这是一个社会契约。但是艺术发展这么活跃,一个新的艺术到底叫什么,归纳到什么作品里去不是很重要。 (二)作品的类型化是例示性的,而非限定性 一是找法便利,二是便于与某些特别条款衔接。但是现在裁判里出现一个观点,认为它是限定式的。如果找不到依据,解释不到法律列举的任何作品类型里面就不能保护它,不应该是这样的。 (三)寻找法律依据的技术 1.在现有类型表述中的弹性空间寻找:如类似方法、其他方法。 2.选择类型归属时,我们一定要结合它的规范功能,从规范匹配的角度去考虑。例如喷泉是什么作品,我认为应归到艺术类作品,因为要适用设置在公共场所艺术品的合理使用规则,这是从规范匹配和衔接的角度考虑的。 3.如果放不进作品的类型中,可以从“其他法律、行政法规”的可能解释入手。实施条例规定了作品的定义,我们可以把实施条例认定为“其他行政法规”来解释。 六、余论:对法律解释的建议 (一)大德不逾闲,小德出入可也 我认为我们在司法解释的时候也应该秉持这样的立场,只要大德不逾闲,也就是不越界,小德出入可也。符合法律的基本价值取向才是首要的。 (二)不可过于强调立法本意的优先级 立法本意的价值往往是用于克服这个文义的僵化带来的不合理,但有时候这个本意也是很落后的,是不符合时代需求的,所以可能是一个不合目的的本意。我认为如果有一种解释是符合现实需求的,又能符合文义,这才是应当优先采用的解释。 谢谢大家!