编者按:

今年三月以来,我中心通过线上直播方式开展“君策讲堂”活动,先后推出“商标评审实务系列”、“商标审查、异议实务系列”、“知识产权司法保护实务系列”培训,近期,我们整理了讲堂嘉宾演讲稿件,并将陆续发布,欢迎大家持续关注!

今天,推送国家知识产权局商标局评审八处处长段晓梅的演讲:商标行政授权确权程序打击恶意注册的实践进展。本文经君策中心整理,段晓梅处长审定并授权,予以发布。

大家下午好,感谢君策讲堂提供了这样一个机会与大家进行交流,我今天讲的题目是:商标行政授权确权程序打击恶意注册的实践进展。今天介绍的内容主要内容分为三个部分:第一部分,什么是恶意注册以及恶意注册类型化归纳,尽管恶意注册的各种情形往往相互交织,类型化的归纳在理论上也不一定严谨深入,但希望归纳的这些点可以成为当事人代理人说理和举证的关键词,对不同类型恶意注册实施精准打击提供一个导航和索引。第二部分,在商标行政授权确权的程序中可以利用哪些程序来打击恶意注册,以及通过数据看行政程序打击恶意注册的全貌和进展的趋势。第三部分,相关的实践进展和典型案例分析,希望有助于帮助大家充分运用商标评审行政程序,选择最适用的条款,更有针对性的举证,以更简便快捷的方式、更低的程序和费用成本,达到速战速决稳准狠打击恶意注册的最佳效果。

一、“恶意注册”的内涵及商标法相关条款

恶意注册不仅是近年来商标工作的重点,其实早在1988年1月13日颁布实施的《商标法实施细则》中,就增加了注册不当商标撤销裁定申请这一案件类型,2005年,时任原商评委主任的侯林主任就曾提出通过商标评审“制止商标领域的不正当竞争”。《商标法》法律条文中没有关于“恶意”的定义,“恶意”注册或“不正当手段”的表述散见在多个条款中,“不正当手段”可以理解为“恶意”的具体行为方式,而“恶意”强调的是客观表象后的主观意图。

《商标法》里明确出现“恶意”这一表述的法律条文有两处。第一处是《商标法》第四次修改之后,第四条特别增加:“不以使用为目的的恶意商标注册申请应当予以驳回”,这是商标无效的绝对理由,但需要提醒大家注意的是新旧法适用问题,这一款不能适用于2019年11月1日《商标法》第四次修正前已经核准注册的商标。第二处在《商标法》四十五条提到“对于恶意注册的驰名商标,所有人不受五年的时间限制”,这是关于无效宣告的相对理由。

《商标法》里提到“不正当手段”表述的有两个地方。首先是第三十二条,“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。这句话包含了三个要点,第一是不正当手段,第二是已经使用,第三是一定影响。其次是近年来用得很多的条款,即第四十四条第一款的“其他不正当手段”,这里的“其他”就意味着是不同于三十二条的不正当手段。

事实上除了以上这些条款之外,《商标法》第三次修改增加了第七条关于诚实信用的总则性条款,这一立法精神贯穿于商标注册和使用的各个环节,体现在打击恶意注册相关的多个具体条款中。按照保护或打击侧重点的不同,我们可以将打击商标恶意注册概括为以下三种主要类型:第一是损害他人在先合法权益;第二是违背了基于合同关系或者其他特定关系的诚信义务;第三是损害公共利益。其中第二种类型和第一种类型很接近,但主张的重点不一样,所以把它嵌在损害他人在先合法权益和损害公共利益之间。

第一个类型,损害他人在先合法权益。他人在先合法权益包括商标权,也包括商标权以外的其他在先权益。这种情形损害的是特定主体的私益,属于否定商标注册合法性的相对事由,主张这些条款的主体应是这些权利的权利人或是利害关系人。

关于商标权利,首先最基础的是基于在先注册或者在先申请形成的权利:最常用的条款是第三十条和第三十一条;再有就是第十三条第三款对于已经注册的驰名商标的保护。其次是基于在先使用形成的商标权利,虽然中国商标法采用注册制度和在先申请原则,但并非对基于使用的在先商标权利一概不保护,对经在先使用形成的商标权利在一定条件下也给与保护。根据商标在先使用情况和知名度程度的不同,在先权利人可以得到不同强度的保护:对经使用已达到驰名程度的商标,依照第十三条第二款,可以在相同类似商品上获得保护;对经使用已经达到一定影响的商标,依照第三十二条后半段,可以在相同类似商品上获得保护,但还需要满足系争商标的注册采用了不正当手段的适用要件。

关于商标权以外的其他在先权利或权益的保护,相关的法律条款首先是第三十二条前半段,主要涉及在后商标权与在先字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权等在先权利的冲突。在先权益还有一个所谓商品化权的问题,最高院法释〔2017〕2号司法解释第二十二条第二款提到作品名称或者是作品中的角色名称可以主张构成在先权益,保护要件是具有较高知名度,使用在类似商品上,容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系,但我们看著作权保护,和知名度并没有关系,和商品更没有关系,和来源混淆也没有关系,而这些恰恰是商标法第三十二条关于在先使用并有一定影响的未注册商标的保护要件,所以我个人认为,作品名称或者是角色名称,符合商标法第三十二条后半段保护要件的,适用该款即可。关于其他在先权利,还有商标法第十六条的地理标志,这里的地理标志不论是不是已经作为集体商标或证明商标获得注册,只要能证明构成地理标志都应该受到保护。曾经有判决认为,某标志没有在中国作为集体商标或证明商标注册,就不受保护,这个观点是有问题的。

第二个类型,违背基于合同关系或者其他特定关系的诚信义务,集中体现在《商标法》第十五条。第十五条以前是代理人代表人抢注,在《商标法》第三次修改之后了,增加了第二款——其他特定关系抢注。其他特定关系包括买卖、委托加工、特许经营、磋商等等合同关系、业务往来关系以及其他关系。

第三个类型,损害公共利益。主要涉及到第四十四条第一款,其中包括欺骗手段,但更多的是其他不正当手段。还有第十条关于商标合法性的一些禁用条款,最常见的是商标法第十条第一款第(七)项所指“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”的情形,或第(八)项所指“有其他不良影响”的情形。另外还有第四条——不以使用为目的的恶意申请。这些情形损害的是不特定大多数主体的公益,属于否定商标注册合法性的绝对事由,主张这些条款不受主体资格和期限的限制。

上述这些条款又可以从两个角度进行解读,一个角度是损害了他人的合法权益。另一个角度是行为本身的不正当性。相应地,恶意注册行为也可以概括为两大类:第一大类,对他人正当权益的损害,最主要的就是刚才提到的第一和第二两个类型,表现为搭便车、抢注、非法盗用、攫取他人商誉等等,这个问题涉及到的条款基本上都是相对理由,而相对理由首先就需要当事人证明自己享有这个权利;其次,主张相对理由有五年的期限限制;最后,其打击范围通常限于近似的标识和类似的商品,尤其是限于类似的商品。我们一定要有商标不能离开商品和服务独立存在的概念,不能因为标志是独创的,就认为该标志可以享受无限的保护。在商标法的概念里,保护的从来都不是标志本身,一定是标识使用在某些商品或服务上形成的商誉。《美国时装设计师协会2018中国恶意商标注册后果及影响调研报告》里提到,52%的协会成员的商标被以相同的形式抢注,但是很多标识只是非常小的新兴品牌或设计师姓名一类的自创品牌,可以通过代购等灰色贸易渠道实现线上即时购买,中国大陆地区的消费者还可以通过在线新闻、时尚博主博客、出国旅游等途径即时获取品牌信息,但并没有直接在中国使用的证据。这种情况下,因为难以证明在中国的使用,要想主张“对正当权益的损害”就会存在障碍;特别是,如果别人把该标识注册在了非类似商品上,当事人想要主张权利就非常困难。在此情形下,不妨试试能不能从论证商标所有人注册行为本身不正当性的角度另寻解决路径,最主要的就是刚才提到的第三个类型,典型表现为囤积和滥用商标注册制度。这些注册大部分是不以使用为目的的,那这种行为是如何牟利的呢?主要有两种:一种滥用商标注册专用权,注册以后并不使用而是去发起诉讼或者打假,迫使对方给付高额的和解费,有时候在先使用的真正权利人一方甚至还会被判侵权,支付损害赔偿金。这种滥用商标注册专用权的牟利方式往往针对的是特定人。另外一种牟利方式是针对不特定人,大量注册然后大量转让,把商标本身商品化,把商标注册制度滥用成了一种金融理财产品。据统计,商标转让的均价是2万,但注册成本仅仅300元,巨大的成本收益比足以支撑恶意注册的日益猖獗。这些大量注册大量转让的行为把原本正常的商标注册转让异化为类似批发市场,这种滥用商标注册制度的行为,本身就是不正当的。因此,《商标法》第四十四条第一款关于“其他不正当手段”的规定不失为解决这类恶意注册问题的务实选择。在涉及到行为本身不正当这种绝对理由的情况下,打击范围不受类似商品的限制。

二、打击恶意注册的程序和整体趋势

在商标行政授权确权程序中可以有哪些程序来打击恶意注册?首先是依职权商标注册审查程序,就是所谓的打击恶意注册关口前移。其次是通过双方当事人的程序,比如异议、不予注册复审、无效宣告,甚至撤销及其复审。

(一)依职权注册审查程序中,常用于打击恶意注册的条款是第十条第一款第(七)项的欺骗和误导;第十条第一款第(八)项的不良影响;第三十条和第三十一条的在先近似;以及第四条的不以使用为目的的“恶意”申请。我们看“KAIWEN DULANTE”这个案例,发音是“凯文杜兰特”,注册人是一个自然人,该自然人还注册了麦克格雷和其他NBA球星的中文名字和相应的拼音。该商标驳回的理由就是第十条第一款第(七)项容易导致误认。涉及到名人姓名,依据《商标审查及审理标准》,如果是文艺、体育界明星,未经本人许可将其姓名用作商标易导致公众对商品或服务来源产生误认,适用的是第十条第一款第(七)项;而如果商标中含有政治、宗教、历史等公众人物的姓名,足以对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的,可以适用第十条第一款第(八)项。如果在世自然人在双方程序中自己来主张私权的,应当优先就第三十二条前半段关于姓名权的理由进行审理。我们看下面“TRLIRNP”这个例子就同时适用了第十条第一款第(八)项。

上图的几个商标都是一个自然人申请的,其名下有169件注册申请。这些标识主要是用第三十条和第三十一条在先近似驳回的。引证商标分别是微信、华为还有特朗普。那为什么三十条三十一条关于近似的这些条款可以用来打击恶意注册呢?其实严格讲,恶意与混淆是相互独立的,恶意不需要以混淆为前提,但往往恶意和混淆可能又是交叉的。特别像上面的这些案例,当事人有攫取他人商誉的不当意图,这种意图就很可能导致混淆的后果,或者反过来说,混淆的可能性往往也可以充分佐证恶意的结论,所以二者在某些情况下是交织在一起的。

接下来是第四条不以使用为目的的“恶意”申请的问题。第四条的问题从2017年商标注册规费减半后日益突出,2018年6、7月间,《两天申请万件商标,贫穷限制想象》等新闻引爆舆情,后来进一步发现这些商标注册申请人涉及同一个法定代表人,其名下共15家公司,商标注册申请超过7万件。我们再看,2018年1-9月全国申请人申请量排行榜前十名中,有四家珠海的贸易公司和两家广州的贸易或商贸公司申请量均超过5000件,特别是他们名下这么多商标几乎全都是集中在这9个月间申请的,甚至多数均在同日申请,遍及全部45个商品或服务类别。试问会是什么样的正常商业行为才会需要在如此短的时间内有如此大量的商标注册需求?而如果不是基于真实正当的生产经营需要,这些公司所谓的贸易到底又是在从事什么样的贸易?这类现象往往就是将正常的商标转让行为异化成一种理财产品,让本应凝结在商誉基础上的商标权沦为资本的投资融资工具,把商标注册制度滥用为一种商业模式,完全颠覆了商标注册的授权基础和制度体系。从这个角度讲,商标囤积行为动摇了商标权的权利基础,冲击了中国商标注册制度的根本制度设计,损害了公共利益,是不正当的。

在此背景下,2018年8月,商标局召开专家研讨会,参会的包括三级法院、评审部门和商标审查部门。对于这一类现象到底应该用哪个条款去规制,其实有一些不同的声音,但最后经与后续复审程序及诉讼程序达成共识,认为可以用商标法第四条对这种所谓“非正常申请”予以规制。2018年10月起至2018年底,审查部门驳回16000余件涉嫌囤积商标,2018年全年审查部门针对广州某贸易公司,广州某信息技术有限公司等部分企业不以使用为目的大量申请商标的行为,依法陆续对4万多件商标注册申请作出驳回决定。2019年4月23日商标法通过第四次修改,增加了第四条关于不以使用为目的的恶意注册等规定。所以我们说,成文法总是滞后于社会实践的。

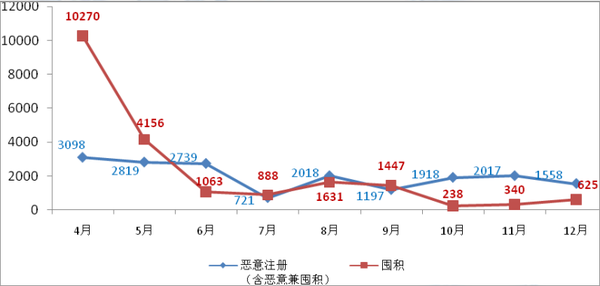

自2019年4月至年底,商标局累计驳回非正常商标申请3.87万件。这些打击商标囤积的举措已对后续商标注册申请行为产生积极影响。下图是从2019年4月到12月的统计,红色这条线专指囤积注册,蓝色这条线包括其他恶意注册和囤积注册,我们可以看到,红色这条线下降的坡度非常明显。这一方面体现了审查部门打击恶意注册和囤积的成效明显,审查工作对商标注册申请行为起到了很好的导向作用;但另外一方面也反映出,恶意注册人为了防止申请注册数量大被发现,抢注或者囤积的行为越来越隐蔽,如利用放管服企业登记的便利化,创造多个分身,每个分身都仅注册少量的商标,或者隔三岔五分时段申请,使得恶意注册更难被发现。

还有一个恶意的判定问题。第四条关于“恶意”的判定涉及主观判断,需要考量的因素有很多,但是在注册审查阶段,审查员面对的往往只有一纸注册申请书,可以掌握的信息非常有限。并且有可能对审查员施加不恰当的举证责任负担。因此,在注册审查阶段,虽然已经很努力地打击恶意注册,尽量地关口前移,但总有一些问题在注册审查阶段是无法解决的,这就需要依赖第三方当事人启动一些双方当事人程序,去纠正和解决那些在注册审查程序中无从了解或者无法解决的问题。

(二)那接下来就来看关于第三方启动的程序。

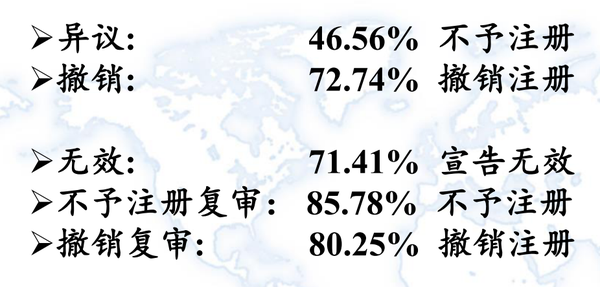

上图是2019年的统计结果,异议程序中,47.65%的异议决定结论是不予注册(包括部分不予注册);撤销这里主要指连续三年停止使用,72.74%的决定是撤销注册(包括部分撤销注册);无效宣告程序中,71.41%的评审决定宣告争议商标无效;不予注册复审,就是被异议裁定不予注册,被异议人来提复审,成功率很低,有85.78%的不予注册复审决定是继续不予注册;撤销复审程序中,80.25%的复审决定是撤销。第三方启动的异议及其后续不予注册复审、无效宣告程序发挥了弥补审查程序可能存在的不足、为在先权利人提供救济、打击恶意注册、实现社会监督等制度价值。那么,这里需要讲一下连续三年停止使用撤销程序。严格来说,撤销三年不使用的制度设计初衷与“恶意”无关,但当我们谈到“不以使用为目的的恶意注册”时,撤销三年不使用可以成为解决问题的另一个路径。在这种情形下,对大量注册商标者在撤销程序中提交的使用证据从严审查,从而可以通过撤三程序对囤积注册行为发挥震慑作用。这也体现了注册制度下,近年来越来越强调对商标注册人使用义务的要求。

我们再来看从2016年至2019年四年的整体变化趋势,异议成立率逐年提高,四年均值为38.5%,不予注册复审结论为继续不予注册的比例也是逐年升高,四年均值67.65%。撤销程序中结论为撤销(包括在部分商品上撤销)的比例,也从2016年的40.64%急速增长到2019年的72.74%;而撤销复审程序中结论为撤销(包括在部分商品上撤销)的比例比撤销程序中的撤销比例更高,且这几年一直保持高位,一直在80%左右。无效宣告程序,依据2016-2019年统计的平均值,66%的无效宣告申请会得到商标评审部门的支持,系争商标被宣告无效。此外,在各种复审案件类型中,不予注册复审率相对最低,不足撤销复审率的一半,且总体上逐年下降,这在一定程度上反映出恶意商标注册人作为被异议人参与异议及其复审的意愿相当之低。

(三)第二部分的最后一个问题,关于双方当事人案件程序的特点。这些特点对大家提交证据非常重要。

首先,时间点的问题。无论是不予注册复审还是无效宣告程序,时间点都是系争商标的申请注册日。比如在先权利人或者利害关系人来主张自己的在先权利,举证的证据是否具有证明力,我们重点审查的是系争商标申请注册日之前形成的证据。以第6304198号iPhone异议复审商标案为例,复审决定没有支持苹果公司主张的被异议商标损害其驰名商标iPhone权益的异议理由,首先就在于时间点问题。iPhone现在固然很有名,但我们从本案证据依时间轴呈现的事实看:苹果公司2007年1月举行了iPhone全球发布活动;2007年6月在美国首次销售,9月,即iPhone手机在美国首次销售之后三个月,一家俄罗斯公司在中国在18类钱包等商品上申请注册了被异议商标,直到两年后,也就是2009年10月,iPhone手机才在中国大陆正式销售。所以,从证据角度讲,苹果公司要想证明在这短短的几个月间, iPhone商标已经驰名,客观上是很困难的。

其次,地域范围的问题。知识产权是有地域性的,地域范围一般应该是在中国大陆地区,但域外证据材料如果能够证明在先商标的知名度,可以通过适当途径为中国相关公众所知,也是可以采信的。这个标准其实早在2005年《商标审查及审理标准》发布时就已经如此规定了,而在今天的数字时代和全球化背景下,这个问题变得更加突出;证据形式方面,行政和司法机关对采信电子证据的审慎态度也有必要与数字经济时代更加协调。关于证据的地域范围,我们不仅要看证据的形成地是不是在中国大陆地区,也要看证据的影响力是不是能及于中国大陆地区。回到审理标准,只要可以通过适当途径让中国相关公众所知,能证明在先商标的知名度就可以采信。那么问题的重点就是,什么是适当途径呢?比如说境外购买、代购、新闻、博客、媒体报道等等。

我们举正反两个例子。正面的例子是“NUXE”商标异议复审案,该案的焦点问题在于被申请人注册这个商标是否构成了三十二条“以其他不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标”。我们看一下案件基本事实:首先,在2003年10月9日被异议商标申请注册前,异议人 商标在欧美、香港等地享有较高的知名度,其销售、宣传的证据主要是在这些地区,但在中国大陆地区的证据就很薄弱。其次,有消费者从国外购买化妆品并带回国使用的客观事实。再次,异议人提交了中国网民登录其官网的历史记录和显示中国消费者在网上论坛讨论其品牌的电子证据。另外,NUXE并非既有的英文词,而是臆造的商标。最后,异议人商标不是在欧美、香港等地知名吗,被异议人就是香港某个品牌化妆品公司的董事,还标识其产品为法国技术生产制造,香港公司授权。通过以上这些事实,法院认为,第一,可以证明异议人的

商标在欧美、香港等地享有较高的知名度,其销售、宣传的证据主要是在这些地区,但在中国大陆地区的证据就很薄弱。其次,有消费者从国外购买化妆品并带回国使用的客观事实。再次,异议人提交了中国网民登录其官网的历史记录和显示中国消费者在网上论坛讨论其品牌的电子证据。另外,NUXE并非既有的英文词,而是臆造的商标。最后,异议人商标不是在欧美、香港等地知名吗,被异议人就是香港某个品牌化妆品公司的董事,还标识其产品为法国技术生产制造,香港公司授权。通过以上这些事实,法院认为,第一,可以证明异议人的 商标在中国大陆地区已经形成了一定的知名度;第二,被异议人对被异议商标应当知晓;在此情况下,仍将具有显著性的臆造词“NUXE”作为商标申请注册,其注册行为明显具有恶意。由这个案例,充分体现出恶意和知名度之间此消彼长的关系。异议人在中国大陆地区的知名度证据虽然相对而言薄弱一些,但被异议人的恶意非常明显。

商标在中国大陆地区已经形成了一定的知名度;第二,被异议人对被异议商标应当知晓;在此情况下,仍将具有显著性的臆造词“NUXE”作为商标申请注册,其注册行为明显具有恶意。由这个案例,充分体现出恶意和知名度之间此消彼长的关系。异议人在中国大陆地区的知名度证据虽然相对而言薄弱一些,但被异议人的恶意非常明显。

我们再回到iPhone商标,这个案子败诉的第二个问题就在于地域性,苹果公司主张其概念机发布以及在美国首次销售的信息在全球传播,足以让iPhone商标一夜成名,但是最高人民法院再审认为,该理由不符合2007年互联网在中国的实际状况,也不符合苹果公司iPhone商标在中国的使用状况。

那么,大家或许会问,iPhone的知名度肯定比NUXE高得多,但苹果公司为什么还是会输掉官司呢?我个人认为苹果失败的第三个原因可能就在于法律条款的选择。因为苹果公司主张的第十三条对驰名商标知名度的要求比NUXE案中异议人主张的三十二条后半段关于知名度的要求是高很多的。如果苹果公司援引其他法律条款,可能获得支持吗?这就是第三部分的内容。