知识产权在当下已成为企业关注、开发的重点内容。当下的知识产权热点问题在实务中应当如何认识与解答?2021年12月8日,由深圳市专利协会与我中心共同主办的“知识产权热点问题实务研讨会”在深圳成功举行。近期,我们整理了论坛嘉宾演讲稿件,并将陆续发布,欢迎大家持续关注!

今天发布万慧达知识产权合伙人李江律师的演讲,题目为:专利侵权案件中的惩罚性赔偿适用。

专利侵权案件中的惩罚性赔偿适用

一、法律和司法解释的概览及解读

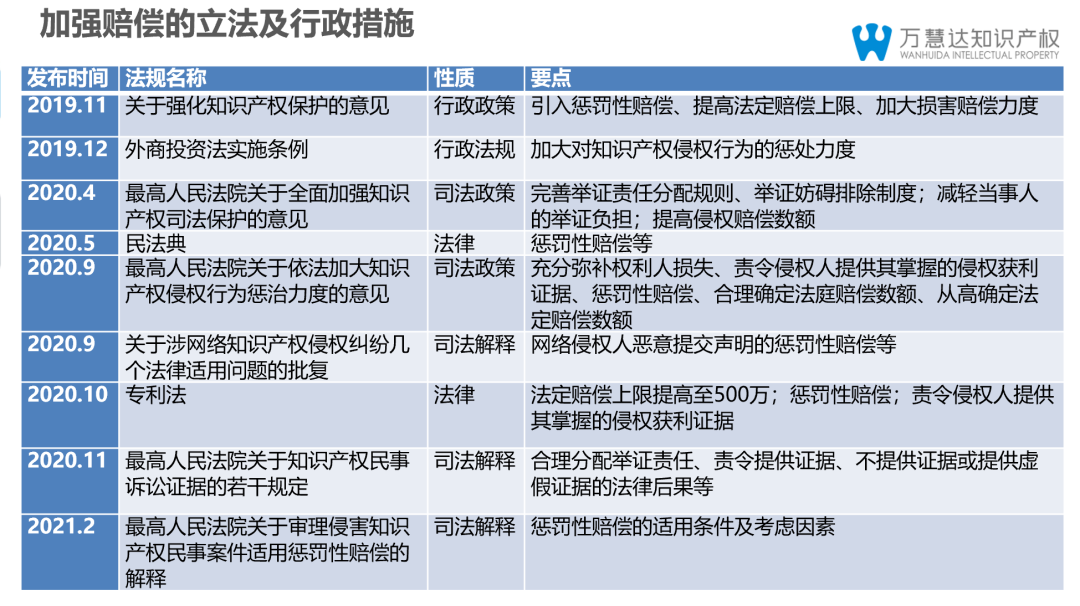

上面这张表格列举了近三年涉及加大赔偿力度的立法和行政政策法规的出台情况,其中有相当一部分文件中提到了惩罚性赔偿。可以看出,短时间内的立法和政策出台得十分密集,释放出的信号也是相当明确的。

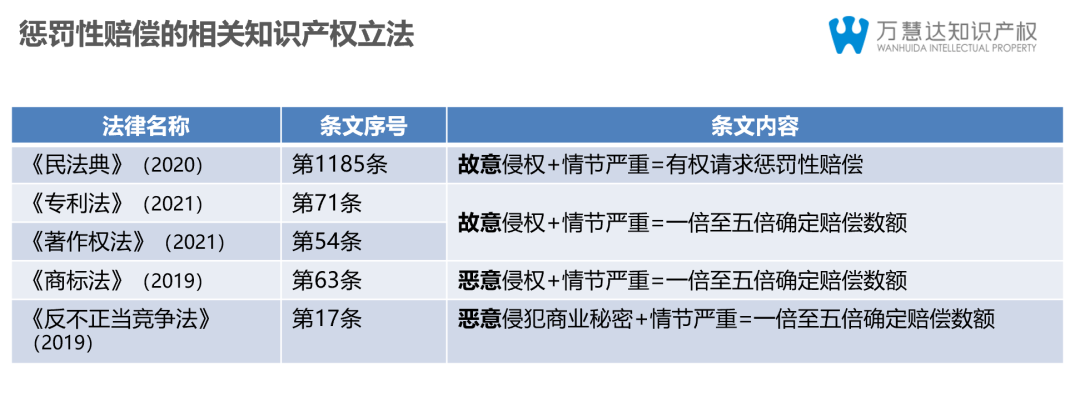

具体到法律规定层面,《商标法》和《反不正当竞争法》之前就有惩罚性赔偿的相关规定,《民法典》和《著作权法》的惩罚性赔偿规定是今年增加的,表述为“故意侵权”加“情节严重”。今年最高人民法院出台的司法解释明确了“故意”与“恶意”具有相同的含义。

(一)惩罚性赔偿的渊源和目标

提到惩罚性赔偿,包括中国在内的大陆法系的国家都是以补偿为原则。相对来说,英美法系的国家对于惩罚性赔偿的实践会早一些。英国和美国分别早在1763年、1784年就有了惩罚性赔偿的判例。但这些案件并不是知识产权案件,而主要是一些一般的民事侵权案件。典型的两种类型,一是政府工作人员滥用权力,例如一个军官在公开场合无故羞辱性地殴打士兵,还有一种是行为人有意为某种行为,比如一些报纸传播一些诋毁性的文章来获取利润,博取眼球。

惩罚性赔偿要实现的目标,包括惩罚、制止故意侵权行为。严格来说,惩罚并不是惩罚性赔偿要实现的目标,而是手段。英美法发展时间比较久,对惩罚性赔偿的适用非常慎重。这并不难理解:比如,两车相撞发生事故,基本是以填平原则来进行赔偿。如果受损的人会获得额外的赔偿,这种情况下,不仅不能防止事故的减少,反而可能会增加。因此惩罚性赔偿发展到现在,就其适用来说,总体的立场还是相对比较谨慎的。

(二)惩罚性赔偿司法解释的结构

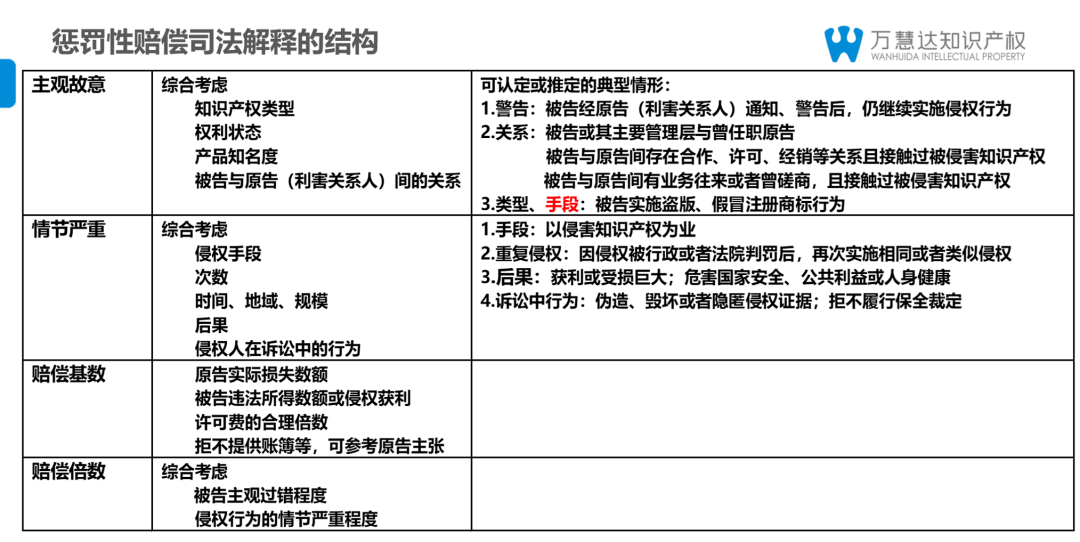

最高人民法院今年出台的司法解释对于惩罚性赔偿的适用,给出了明确的可操作性的指引。司法解释有七条:第一条[1]重复了惩罚性赔偿的基本构成要件,即“故意”和“情节严重”,也提到了要由原告进行请求,即“不告不理”。第二条[2]对于原告的主张提出了一些基本要求,例如数额、计算方式、事实与理由,以及提出这样主张的时间,都作出了明确的限制。最关键的是第三到第六条,涉及对于主观故意、情节严重、赔偿基数和赔偿倍数应当如何认定。赔偿基数的确定在不涉及惩罚性赔偿的普通案件中也会有,因此可以更多的关注前两点,即“主观故意”和“情节严重”。在司法解释中,对于倍数的确定也考量了“主观故意”和“情节严重”这两个因素。除此之外,司法解释中也列举了一些典型的情形,比如在认定“主观故意”时,会涉及到对“情节严重”的手段的认定。在认定“情节严重”时,有些考虑的因素和“主观故意”也会有交叉。因此一个证据的使用可能具有双重目的,二者的划分并非泾渭分明。

二、商标、不正当竞争案件中的实践总结

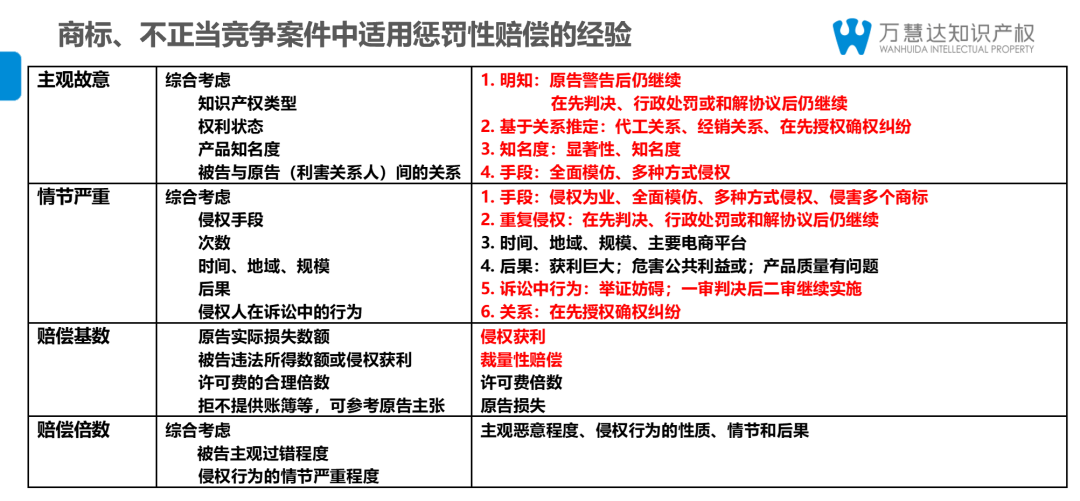

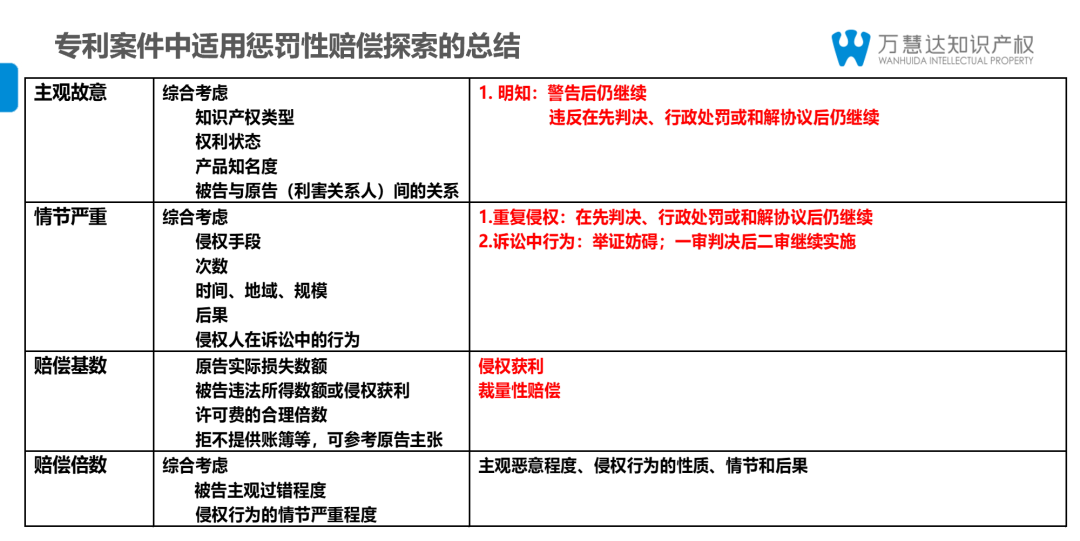

我们之前也做了很多关于商标和不正当竞争案例的调研。如上图所示,我们从案例中提取了一些审判中法院会考虑的因素。以“主观故意”的认定为例,在商标和不正当竞争案件中,主观故意有两大类型,一种是侵权人“明知”,例如权利人已经发过警告信,或者已有在先有判决或行政处罚决定等。另一种是“推定”,即主要基于商标或企业的知名度,以及双方之间的代工关系、经销关系等推定侵权人具有故意。再如“情节严重”。在商标和不正当竞争案件当中,以侵权为业、全面模仿、多种方式侵权都是比较典型的“情节严重”的情形。在适用惩罚性赔偿的案件中,相当一部分案件考虑了诉讼中的行为来认定“情节严重”,例如举证妨碍、一审判决之后继续实施侵权行为等情况。商标案件中,双方有在先授权的侵权案件,侵权人对标识本身注册已知,又使用标识进行相关的生产销售,全面模仿、多种方式侵权等侵权手段,均可作为认定“主观故意”和“情节严重”的考量因素。在赔偿基数确定方面,适用较多的仍是侵权获利和法院的裁量性赔偿。

三、新《专利法》惩罚性赔偿探索的总结

新《专利法》实施前,专利领域已有一些关于的惩罚性赔偿适用的探索。

1.适用惩罚性赔偿:故意侵权 + 拒绝纠正

北京知识产权法院审理的关于“推拉窗专用密封胶条发明专利”的侵权纠纷案件[3]中,原告曾经向被告发送过警告函,还请了相关的协会做过调解,但被告仍未停止侵权,因此法院认定被告具有侵权的故意。该案以被告的4万获利为基数,乘以2,最终判决赔偿8万,其计算方式完全符合2021年新《专利法》相关的惩罚性赔偿规定。

2.适用惩罚性赔偿:故意侵权 + 不尊重在先判决 + 不履行禁令 + 鼓励合作方继续配合实施侵权

广州知识产权法院审理的有关“充电装置实用新型”的案件[4]中,涉案双方已在北京知识产权法院和被北京市高级人民法院有过多次诉讼。被告在北京知识产权法院、北京高院就其他型号产品的做出侵权判决以及本案诉中禁令作出后,仍多次向商户发布声明及律师声明,称会寻求后续法律程序,合作商户不直接参与经营,不需承担任何法律责任,原告无权要求商户停止摆放被告的充电设备等。本案审理法院认为,被告不尊重在先的判决,且在法院发布诉中禁令后仍未停止实施侵权行为,还鼓励相关合作方扩大经营行为,具有明显的主观恶意。本案判决做出是在2018年,法院基于被告获利的495万,乘以3,最终判决赔偿1400多万。判决所综合考虑的各个要素,也都符合新《专利法》中规定的惩罚性赔偿考虑因素。

3.适用惩罚性赔偿:故意侵权 + 不尊重在先判决

广州知识产权法院审理的有关“发光二极管灯泡”的案件[5]中对于被告主观故意的认定同样是基于被告不尊重在先判决,仍继续实施侵权行为这一点展开的。但这个案件的法律依据和前面的案件并不一样——前两个案件中法院的判决是基于《专利法》(当时《民法典》还没有生效),而本案则是以《民法典》中的惩罚性赔偿依据作为法律依据,认定被告获利5万(酌定),乘以3,相当于适用了3倍的惩罚性赔偿。这个案件中,原告主张的金额只有25万,法院计算的结果是30万,比25万要高,故而全额支持了原告的25万诉讼请求。

还有一些案件,实际上也考虑了惩罚性赔偿的因素,甚至提到了“惩罚性赔偿”,只不过在最后的法律依据中明确其适用的还是法定赔偿或酌定赔偿,没有严格的给出特别精确的数字(比如基数是多少,乘以几倍):

1.法定赔偿或裁量性赔偿中考虑了“惩罚”因素:故意侵权 + 违反在先判决重复侵权

在深圳中院审理的有关“悬浮装置发明专利”的专利侵权案件[6]中,法院在判决书中提提到,“被告自2014年第一次被起诉侵权以来,甚至在广东高院作出二审生效判决后,仍然再次实施侵权行为,因此对其实行惩罚性侵权赔偿”。

2.法定赔偿或裁量性赔偿中考虑了“惩罚”因素:故意侵权 + 不尊重在先行政处罚决定 + 违反在先协议

长沙中院审理的“包装袋外观设计专利”[7]一案中,工商局于在先行政处罚决定中,已经认定被告产品包装构成不正当竞争。在工商局的主持下,原告与被告达成了《侵权案件处理协议书》,被告承诺所有侵权包装已全部销毁,所有外销问题包装一律召回,同时被告承诺协议签订后不再使用与原告具有专利权的产品包装装潢相同或近似的包装。但被告后续没有履行协议,仍然重复实施侵权。法院适用了惩罚的法定性赔偿,判决中提到了进行“从重惩罚”。

简要归纳可以看出,新《专利法》实施以前适用惩罚性赔偿的案例相对较少,能列出来的被考虑的因素会少一些。但仍可以看出一些规律,例如这些判决当中被告大都处于“明知”的状态,几乎没有基于一些特定的关系“推知”的情况,基本都是原告发给警告函,或者被告违反在先判决形成的处罚或者调解协议等,明知的状态非常明显。对于“情节严重”的认定,也有几种典型的考量因素,包括被告重复侵权,违反在先判决,以及被告在诉讼当中的行为,例如举证妨碍、一审判决后仍在继续实施侵权。

总体来说,专利案件和商标案件在确定赔偿基数上比较类似,即以侵权获利和裁量性赔偿为主。在“主观故意”的认定上,则会存在一些区别,“推知”的情况很少。“情节严重”与“主观故意”的考量因素也有一些是重复的,考虑因素会少一些。

四、新《专利法》实施后的探讨和展望

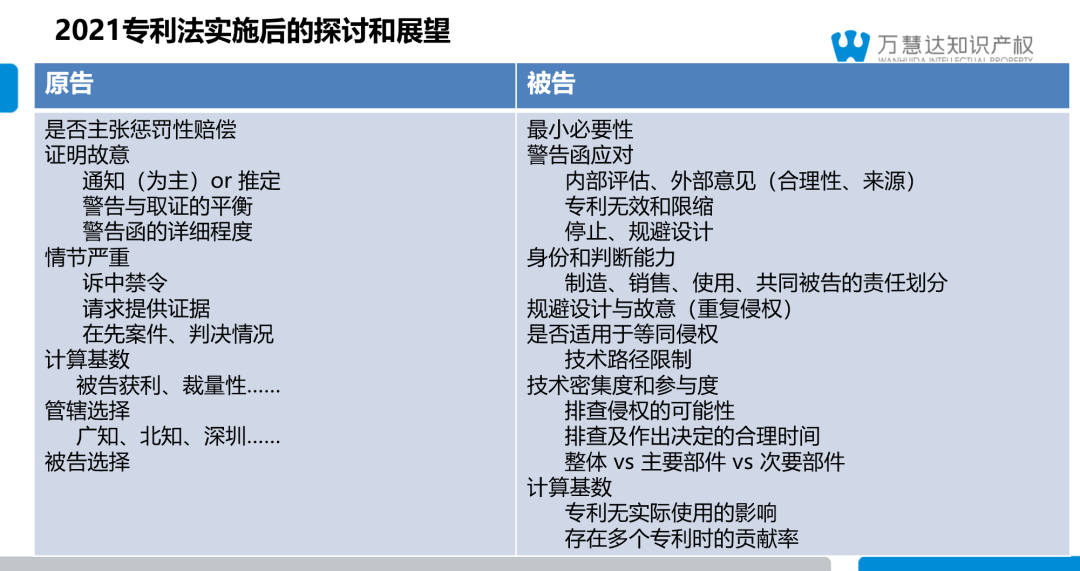

(一)原告

对于原告来说,主要关注以下几个问题:

1.是否主张惩罚性赔偿。一是因为惩罚性赔偿要有一个相对明确的计算基数,而当几乎没有关于基数的计算证据时,选择惩罚性赔偿不一定比选择法定赔偿要好。我们曾经办理过一个案件,虽然我方认为被告存在重复生产销售的重复侵权行为,但缺乏相应的证据,最后法院基于法定赔偿支持了相对较高的赔偿金额。但如果选择惩罚性赔偿,我方需要给出一个基数及相应的证据支持,就当时的情况来看不一定会比法定赔偿高。

2.如何证明被告的“故意”。从现有的有限案件来看,专利案件不像商标,不容易从表面推知,可能更多情况下是要依赖于原告发警告函、通知函等,更多主动的作为。商标案件则不同,商标知名度很高,家喻户晓,“推知”的可能性是非常大的。同时,发警告函和取证之间涉及平衡问题,有时发警告函可能会导致取证可能性降低,而有些领域的产品则不存在取证困难问题,还有一些则处于“中间地带”。对于这部分“中间地带”,就需要对发警告函给取证可能性造成的影响作比较精确的考量。

3.警告函的详细程度。尤其是发明和实用新型这样稍微复杂一点的技术,对于原告警告函的详细程度有一定的要求,需要发函方进行一定程度的技术对比。否则,原告仅列出一堆专利号,让被告去承担责任,这种情况下双方的利益平衡是不太对等的。

4.如何证明“情节严重”。司法解释中规定了一些常见的可以被认定为“情节严重”的情形,例如被告的规模、侵权持续时间等。从现有判例中法院认定强调的内容来看,是否可以申请诉中禁令值得关注。因为随着案件进展,法院对于案件的认知也会逐渐清晰,如果能够获得禁令,而被告又恰好违反了禁令,原告就更容易获得惩罚性赔偿。同样还有请求法院责令被告提供相关的书证,而被告拒不提供的情况。不管是商标案件还是专利的探索性案例,从操作的角度来讲,对于计算基数来说,更值得关注的还是被告的获利和酌定赔偿。

5.管辖法院的选择。之前作出100万及以上高额赔偿案件判决的法院,以及前面提到的新《专利法》实施前的探索性惩罚性赔偿案例都可以看出,广知和北知对惩罚性赔偿的探索确实是比较积极的,对于打算主张惩罚性赔偿的原告来说是值得关注的一个因素。

(二)被告

对于被告来讲,对于惩罚性赔偿这样一个制度,可能要面对一些新的考虑因素。

1.“最小必要性”,在面临惩罚性赔偿的风险或进行抗辩时,应当基于惩罚性赔偿能不适用就尽量不应适用这一制度设计的出发点进行考虑。即便适用惩罚性赔偿的情况下,理论上讲惩罚性赔偿应该能够达到惩戒和阻止侵权这一目的下限就可以。如果过高,可能会鼓励大家去更多诉讼,而惩罚性赔偿制度本身并不是为了实现这样的目的。所以作为被告,考虑后续的各个因素时,“最小必要性”可以作为一个统领性的考虑因素。

2.警告函的应对。被告收到警告函之后,内部应更加谨慎地去评估。在美国的实践中,一度常见的做法是被警告方收到警告函后,会寻求外部律师的不侵权意见,以证明自己没有侵权的故意。即便后来实践发生了一些变化,但如果意见本身是相对合理的,客观上还是能起到一定的证明没有侵权故意的作用。假设被告收到警告函,外部律师给出了不侵权的意见,被警告方应当清楚,对方可能还是会起诉,那么将来在诉讼中被告所用的诉讼律师和出具不侵权意见的律师应该是不同的,这需要提前规划好。有些公司有长期合作的律所,但如果要寻求外部意见并且规划将来的诉讼,可能需要至少两家律所。

3.规避设计与故意。如果被控侵权人提起专利无效,是可以对专利进行无效或者限制其范围的。作为被告方,如果感觉风险比较大,可以停止产品的生产或者进行一些规避设计。如果被告做了规避设计,究竟代表其善意地去躲开原告的专利范围,还是实际上在故意“打擦边球”?如果可能被认为在“打擦边球”,这种进行规避设计的行为反而可能被认为是认定故意侵权甚至是重复侵权的考虑因素。因此在作出规避设计的情况下,对于规避设计风险的大小非常值得关注。

4.身份和判断能力。被告的身份可能是制造商,也可能是销售商、使用者,或者多个作为共同被告。惩罚性赔偿适用于制造商是更合理的,但对于销售商或者使用者,对于产品是否侵权的判断能力非常有限,即便被警告了,能不能“停下来”还是一个问题。因此存在多个共同被告,或者说多个被告中存在使用者、销售者时,可能有一部分被告可以利用他的身份,对于侵权的判断能力进行抗辩。

5.是否适用等同侵权。原告主张等同又主张惩罚性赔偿,那么在等同侵权的情况下是否适用惩罚性赔偿呢?这是一个争议非常大的问题。商标侵权案件中,在法院已经确认侵权,或者行为人自己判断侵权的可能性较大的情况下,行为人可以更换差异比较大的标识。在专利领域,类似于外观设计中设计空间的道理,现实中允许的技术路径非常有限的情况下,如果被告做了一些规避设计,又被指控等同的情况下,可以对于相关的技术路径限制做一些说明,帮助法官去理解你的立场,可能会有一些帮助。

6.技术密集度和参与度。技术密集度和参与度是被告可以考虑的抗辩因素。对于有些行业,例如手机或者半导体,产业链长,分工细,某些环节的销售商、使用者并不具有排查侵权的能力。即便能够排查,排查所需时间相较于商标案件也会长很多。这一点对于应对法院的禁令,考虑是否停止,何时停止的“合理时间”的界定有帮助。此外,与专利的技术密集度有关的还有公司参与的程度。公司可能参与了整个侵权产品设计,也可能仅生产了部分部件,甚至可能被控侵权的只是一个次要部件,而这个部件只是由该公司组装或者由他人代工的。这些差别因素都会对认定被告是否存在故意或者情节严重产生影响。同时,从计算基数角度来讲,多个技术或者是多个专利的情况下,从专利贡献率的角度进行比较有力的抗辩,对于免除惩罚性赔偿或者降低赔偿数值也有较大帮助。

专利和商标还有一点明显不同,商标侵权案件中的商标,尤其是能够被拿来诉讼、赔偿的,原告基本都有使用,而且是有损害的。但一个技术公司研发了某项专利,该专利可能过了很长时间并无使用,例如常说的非实施主体的情况,是否以及如何适用惩罚性赔偿,都是非常值得探讨的内容。

五、惩罚性赔偿意味着什么

第一,更好、更强的保护。无需多言,惩罚性赔偿当然意味着更好的保护,制止侵权,增加赔偿。

第二,成本增加。惩罚性赔偿制度的实施对企业来说也意味着成本增加。从被告的角度来讲,收到了警告函或者面临惩罚性赔偿诉讼,肯定要做更多的准备。除却诉讼,对于其判断是否侵权所做内部的工作,成本都会增加,并且对于判断那些比较“微妙”的情况,成本会增加得更加明显。

第三,内部管理和决策和外部律师的经验和角色重要性增加。前面提到过,被告可能要寻求外部律师的不侵权意见,也随时准备应对侵权,要有至少两家顾问,他们之间要有不同角色。这种情况下对于外部律师的意见合理性要求高,对于企业内部法务的经验要求也更高,需要对一些微妙的情况进行判断和决策。

第四,合作伙伴协调。专利侵权案件的被告可能是生产商、销售商、制造商,或者是多个有合作关系的共同被告。在这种情况下,到底哪一方在诉讼中承担主要抗辩职责,可以进行事先必要的约定。另外,诉讼策略、诉中的表现等也都是值得提前考虑和协调的问题。

第五,跨国诉讼统筹。美国以前也有过一些案例,被警告一方去寻求外部律师的意见,外部律师的意见本身是用于向第三方出示,证明被警告方寻求了外部律师的不侵权意见。美国有律师和当事人之间通信的豁免特权规定,但一度有判例认为寻求外部律师的不侵权意见会造成律师和当事人之间的豁免权的丧失。后来虽然有修正,但如果可能涉及到跨国的平行诉讼,在中国寻求外部律师的意见之前最好也向美国律师了解通信豁免权的相关注意事项,要保密的内容要做好文档管理。

注释

[1]第一条 原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重,请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的,人民法院应当依法审查处理。

本解释所称故意,包括商标法第六十三条第一款和反不正当竞争法第十七条第三款规定的恶意。

[2]第二条 原告请求惩罚性赔偿的,应当在起诉时明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由。

原告在一审法庭辩论终结前增加惩罚性赔偿请求的,人民法院应当准许;在二审中增加惩罚性赔偿请求的,人民法院可以根据当事人自愿的原则进行调解,调解不成的,告知当事人另行起诉。

[3] (2016)京73民初1095号

[4] (2018)粤73民初1851-1852号

[5] (2020)粤73知民初57号

[6] (2017)粤03初2028号

[7] (2017)湘01民初3199号

本文只代表作者个人观点,由君策中心整理,

经演讲者审定并授权,予以发布。