三、商标权滥用的司法规制路径

关于商标权滥用的司法规制路径,其实在之前列举主要滥用类型的时候已经提到了一些,这一部分再从规制路径的角度梳理一下。

(一)主动出击:提起不正当竞争等诉讼

前面提到的“正野”案是通过在先企业名称规制商标权滥用,“确美同”案则是用在先著作权,很早之前上海法院的“三毛”案,将三毛的图案注册成商标,也是通过在先著作权进行规制,2012年武汉地区法院判决的“姚明”案,则是用姚明的姓名权来规制,这次疫情期间企图将“钟南山”“李文亮”注册为商标的行为,也都是侵害姓名权的。在这类案件的审理过程中,可能会碰到以下几个问题:

1.商标尚处于注册程序中,被告未进行商业使用的,原告以侵害其在先著作权主张的,能否获得支持?这个问题之前有过争议,有一种观点认为,因为被告还没有进行实际商业使用,只是在注册程序中提交了申请文书,因此不属于著作权法上的复制行为。但在之后的一些观点中,越来越倾向于即使被告未进行商业使用,其注册行为同样也落入复制权的权项范围,可以用著作权主张权利。

2.原告已将其作品注册为商标的,还能否再以该作品著作权为权利基础起诉他人的注册商标侵权?这个问题虽然也有过争议,但目前主流观点基本上也认为是可以的。因为著作权保护的基础与商标权保护的基础本身就因两部法律立法目的的不同而存在差异,同样一个图案,作为作品受保护的是凝结在其中的具有独创性的智力成果,而当它作为商标受保护时,保护的是经过使用在商标上形成的商誉,所以即使是同一个图案,在著作权法和商标法中受保护的原因和价值是不同的。即使原告已经将自己的作品作为商标注册,仍旧可以以商标当中图案作品的著作权作为权利基础起诉。

3.注册商标侵害姓名权的案由如何选择?这个问题主要关系到判赔数额,在选择案由时可以把不正当竞争加进来,以不正当竞争领域的损害赔偿计算方法来提高判赔数额。前面提到的“姚明”案,原告就选择了侵犯姓名权和不正当竞争作为双重案由。因为姚明作为知名人物,他的姓名不仅是一般民法领域的姓名权,还涉及到了姓名的商业化使用,在进行商业化使用的过程中所产生的利益更多受《反不正当竞争法》保护,不正当竞争的判赔数额可以通过计算被告获利等方式进行判赔,相比民法领域的人格权更高,本案二审改判提高赔偿数额至100万元,也是比较高的判赔额。

4.与他人在先权利冲突的注册商标,因注册已超过五年,无法被无效的,法院还能否责令注册人承担停止侵害等法律责任?在《大发展大繁荣意见》中,最高院认为应当区分不同的法律责任,对于停止侵害的法律责任,因为商标已经没有办法被无效,所以一般不再判令停止侵害判项;对于损害赔偿,比如侵害他人在先著作权,由于侵权行为对于在先著作权造成的损害是实际发生的,所以损害赔偿责任还是应当承担的。我注意到前两年在福建有一个案件,涉案商标虽然注册时间超过了5年,但没有进行实际使用,法院认为,商标法是出于维持稳定的权利状态之故而设定了5年的无效期限,但是既然注册商标没有进行实际使用,也就不存在所谓的稳定的商标秩序,停止使用对于注册人而言也不会造成商业经营活动和预期利益损害,在这样的情况下,法院认为可以停止注册人的后续使用行为。我觉得法院的上述理由有一定合理性,但判决停止侵害的判项,与行政授权确权领域的结果又不可避免存在潜在冲突,所以这个观点可能一段时间内还是会存在争议。

(二)被动防御之:以违反诚信原则、滥用权利为由不予保护

1.侵害在先权益

“歌力思”案是非常典型的侵害在先权益的案件。最高院裁判要旨如下:“当事人违反诚实信用原则,损害他人合法权益,扰乱市场正当竞争秩序,恶意取得行使商标权并主张他人侵权的,人民法院应当以构成权利滥用为由,判决对其诉讼请求不予支持。”法条适用的是《民事诉讼法》第13条“民事诉讼应当遵循诚实信用原则”。当然商标法修改后增加了诚实信用条款,修法后发生的类似案件可以直接适用商标法的相关条款。

“歌力思”案的二审法院是我们浙江高院。其实在同期,浙江高院还判了一个类似的“VEROMODA”案,该案的判决思路与最高院是一致的。“歌力思”案二审判决时间是2013年6月,“VEROMODA”案是2013年8月,判决时间仅仅相差了两个月。可见在那段时间,法院的司法政策正处于完善调整阶段,不同的合议庭、不同的法官,对于涉及实质否定商标正当性的问题,可能有一些法官会偏保守,有一些法官步子则迈得大些。“VEROMODA”案其实是一个很大的突破,“VEROMODA”本是被告的女装品牌,原告将其注册在眼镜领域后,起诉被告在太阳镜上标注“VEROMODA”的行为侵害其商标权。从形式上看,被告确实超过了其商标的核定使用范围,跨到了原告商标的核定使用范围内,但是为什么法院没有支持原告的诉讼请求?主要是因为法院认为原告注册商标的不正当性比较明显,被告在服装上的“VEROMODA”商标本身具有很高的知名度,且原告除“VEROMODA”外,还在第九类太阳镜上注册了20余个与众多境内外时尚服装品牌相同的商标,本身太阳镜与服装类产品在受众及销售渠道方面的重合度是非常高的,所以涉案商标存在攀附被告“VEROMODA”商标商誉的情形,故对原告不当取得的商标不予保护。

之前提到,原则上法院对于两个注册商标之间的争议是不介入的,但是本案中当被告用其注册商标进行抗辩时,法院实质上以此对原告商标的不正当性进行了判断,实质上也影响到原告商标的效力,所以我刚才说这个案子迈的步子还是比较大的。

“VEROMODA”案和“歌力思”案侵害的都是涉案当事人的在先权利,还有一种情况是被告自己没有在先权益,而是以侵害案外人的在先权利作为抗辩理由,这种情况法院是否对涉案商标不予保护,其实也有争议。第1种观点认为被告不是在先权利的享有人,真正的权利人尚且未主张该注册商标违法,其他人也就无权主张,况且还可能存在原告商标注册已经超过5年的情况,这时就算是真正的权利人可能也无法主张无效。第2种观点认为可以结合案件的其他事实,认定是否构成权利滥用,比如考虑原告有无实际使用,是否囤积商标,是否提起批量维权诉讼等,不单单根据侵害案外人在先权利的事实,而是综合考量是否构成权利滥用。第2种观点的难点在于法院审理案件最好是原被告都清楚相关事实且能够进行充分的举证质证,对于涉及案外人的相关事实,在审理中往往比较难查明,需要法院主动核实一些事实。

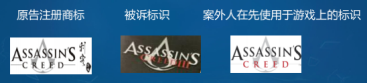

在(2019)浙07民终2958号“刺客信条”商标侵权案中,法院持第2种观点。

第1个是原告的注册商标,第3个是案外人的注册商标,但商品类别不同。案外人是法国的一家游戏公司,有一定的知名度,案外人在游戏上对该商标进行了注册和使用,这也是这款游戏非常重要的标志,原告的注册商标跟案外人商标基本一致,无非是在右侧加了“刺客”文字,而被诉标识跟案外人的标识是一样的。香港狮子山公司从2009年开始共注册“刺客信条”系列商标近160枚,包括各种形态,拆分的、组合的、中文的、英文的,并授权本案原告花亦浓公司使用,两个公司的法定代表人是相同的。案外人法国育碧公司2007年就在游戏类别上注册了“ASSASSIN’S CREED”商标,并在国外发行了第一部《刺客信条》游戏,截止2018年共发售15部该系列游戏,但由于游戏内容等原因,2015年后游戏才正式在中国发行,但通过事实情况来看,中国的玩家其实早已通过各种渠道知道这部游戏。本案原告实际使用商标的证据是非常薄弱的,并且至少在浙江省内就提起了几十件诉讼,在其他省份也提起过相关的批量案件,有一些是调解的,也有一些法院认定侵权。但是在这个案件当中,法院没有认定被告侵权。一审的理由是被诉标识指向的仅仅是“动漫游戏”中的图案,属于非商标使用,但是这个理由太过牵强,二审法院认为被告的行为构成商标使用,但因原告构成权利滥用,故不予保护。二审具体考虑了以下几点理由,首先,涉案标识的设计是比较复杂的,在有案外人公开在先使用行为的情况下,可以排除由原告自己独立创作完成的可能性,即原告侵害了他人的在先著作权;其次,原告在游戏产品的衍生产品类别上大量注册相关商标,有攀附游戏知名度的意图,同时没有实际使用的充分证据,在这样的情况下又提起批量的维权诉讼,所以综合考虑上述情况,法院认为原告构成权利滥用。

2.不以使用为目的囤积商标

在最高法院(2014)知行字第14号案件中,原告注册的是![]() 商标,有点像通用名称,属于教材的版本简称,同时原告还注册了大量文教类的相关商标。法院认为原告并无真实使用意图,不正当占用公共资源,扰乱商标注册秩序,属于以其他不正当手段取得注册的情形,应当予以撤销。可见囤积行为在行政领域已经比较明确了,属于应当被无效的情形,在最近一次商标法修订时,也加入了“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回(《商标法》第四条)”的条款。2019年10月份,国知局出台的《规范商标申请注册行为若干规定》当中,对于如何判断不以使用为目的的恶意注册,列举了以下考虑因素:

商标,有点像通用名称,属于教材的版本简称,同时原告还注册了大量文教类的相关商标。法院认为原告并无真实使用意图,不正当占用公共资源,扰乱商标注册秩序,属于以其他不正当手段取得注册的情形,应当予以撤销。可见囤积行为在行政领域已经比较明确了,属于应当被无效的情形,在最近一次商标法修订时,也加入了“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回(《商标法》第四条)”的条款。2019年10月份,国知局出台的《规范商标申请注册行为若干规定》当中,对于如何判断不以使用为目的的恶意注册,列举了以下考虑因素:

申请人或关联联系人申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等;

申请人所在的行业、经营状况等;

恶意注册、商标侵权记录;

与他人有一定知名度的商标、字号、人物姓名等标识相同近似的情况。

这些因素不仅在授权领域确权可以考虑,在民事诉讼中也可以考虑。除了这些因素以外,我还想到的是可以考虑有无实际使用,因为在授权程序中实际使用行为往往还没发生,有无实际使用意图只能靠间接证据,但在司法领域,注册已经发生,在注册之后到起诉的这段时间里,是可以看出原告到底有没有实际使用行为,有没有进行批量维权的,往往商标滥用要转化为实际利益的话,都会有大量投诉或者起诉的情况。

在司法程序中的难点主要是商标整体申请情况的事实查明,商标局有比较完备的检索系统,虽然司法也可以借助商标局官方网站来查询相关事实,但可能存在信息不完整、更新不及时等情况。总体而言,目前官网信息的可靠性还是比较高的,虽然写的是仅供参考,但法院实际还是可以使用这些信息来认定事实的,如果当事人觉得信息不准确,可以由其提供相关证据。

恶意注册或囤积商标的情形中还存在一个有争议的问题,受让人是否因转让人的权利滥用行为而不受保护?注册人注册大量商标后往往会进行交易,一些中小企业受让已经成功注册、状态稳定的商标用于自身经营也是无可厚非的,如果注册人本身属于恶意注册的情形,受让人会不会因此得不到保护?我认为这个问题可能还是要回归到司法在判断权利滥用时的基本认定规则上。以(2019)浙民终1134号“好娃娃”案为例,该案中案外人陈某注册了“好娃娃”商标,转让于彭苑公司,彭苑公司又许可灵贝公司使用,并对享有在先企业名称权的原告好娃娃公司的经销商发起投诉或起诉,在发生上述情况后,原告就起诉彭苑公司、灵贝公司构成不正当竞争,但是他没有起诉原始注册人陈某。一审法院认为原告有在先企业名称权,在原始注册人存在恶意的情况下,后续的商标使用行为也具有不正当性。但是二审法院认为,不能因为原告企业名称在先就直接推定案外人系恶意注册,此外,无论原始注册是否恶意,对于后续的受让和使用行为的合法性判断,都应当基于相关行为人的主观状态和行为的正当性进行分析,不能因为原始注册人有恶意就直接认定受让人有恶意,原始注册人没恶意,也不能说明后续行为就必然善意。本案中,虽然相关事实尚不足以证明案外人系恶意注册,但受让人彭苑公司的主要股东曾承包经营好娃娃公司的“好娃娃京东旗舰店”,明知他人享有在先企业名称权仍进行受让,灵贝公司的股东则与彭苑公司重合,故两者存在共同故意,构成不正当竞争。

(三)被动防御之:抢注商标,不予保护

这种情况在前几年讨论的已经比较多了,这里就不展开了。《商标法》中关于抢注有两条规定,一是第十五条规定的“代理、代表、合同等特定关系中抢注的禁止”,二是第三十二条“以不正当手段强制抢注他人已经使用并有一定影响的商标”,这两条的区别在于,第一种情况是基于特定关系的诚信义务,要求更高,所以特定关系里的抢注不要求在先使用的商标已经具有一定的影响,而在第三十二条非特定关系中则是要求是要有一定影响的商标才构成抢注。

(四)严格认定混淆性近似(反向混淆)

在涉及反向混淆类案件时,往往会碰到近似标准不好把握的情况。如(2016)最高法民再216号“奥普”案, 是新能源公司2002年3月28日获准注册的商标,核定使用在第6类商品“金属建筑材料”上。被告奥普公司自1995年2月起就在第11类“照明器材”等商品上申请了“奥普”系列商标,2001年6月后,“奥普”系列商标先后被评为杭州市及浙江省著名商标,“奥普”商号被认定为浙江省知名商号。2005年9月,第11类商品上的“奥普”商标被司法认定为驰名商标。但是奥普公司跨越核定使用范围进行了使用,将商标使用在了金属扣板上,因为大约从2000年起,集成吊顶开始出现并发展,使得原先没什么关联的两种商品发生了紧密关联,销售照明器材、浴霸、取暖照明等商品的奥普公司也开始生产集成吊顶的扣板模块,并在扣板模块上使用了奥普,于是被本案原告新能源公司提起诉讼。本案一、二审观点是构成反向混淆的,而最高院的观点是不构成混淆,最高院的理由如下:1.商标的保护范围和保护强度,应当与原告对该商标的显著性和知名度所作出的贡献相符。原告在使用涉案商标过程中,多次因不规范使用受到行政处罚或被司法机关认定为不正当竞争行为,其商誉攀附的对象,正是被告已具有较高知名度的奥普电器产品。涉案商标中“奥普”文字的显著性和知名度,实际上来源于被告。2.被诉侵权产品的销售地点为被告正规销售门店,门店之上突出标注其字号及注册商标。产品上清晰标注了企业名称全称及其关联企业在第6类商品上的“1+N浴顶”等注册商标。结合奥普公司的在先权利基础,一般消费者凭借上述信息,已足以区分商品来源。

是新能源公司2002年3月28日获准注册的商标,核定使用在第6类商品“金属建筑材料”上。被告奥普公司自1995年2月起就在第11类“照明器材”等商品上申请了“奥普”系列商标,2001年6月后,“奥普”系列商标先后被评为杭州市及浙江省著名商标,“奥普”商号被认定为浙江省知名商号。2005年9月,第11类商品上的“奥普”商标被司法认定为驰名商标。但是奥普公司跨越核定使用范围进行了使用,将商标使用在了金属扣板上,因为大约从2000年起,集成吊顶开始出现并发展,使得原先没什么关联的两种商品发生了紧密关联,销售照明器材、浴霸、取暖照明等商品的奥普公司也开始生产集成吊顶的扣板模块,并在扣板模块上使用了奥普,于是被本案原告新能源公司提起诉讼。本案一、二审观点是构成反向混淆的,而最高院的观点是不构成混淆,最高院的理由如下:1.商标的保护范围和保护强度,应当与原告对该商标的显著性和知名度所作出的贡献相符。原告在使用涉案商标过程中,多次因不规范使用受到行政处罚或被司法机关认定为不正当竞争行为,其商誉攀附的对象,正是被告已具有较高知名度的奥普电器产品。涉案商标中“奥普”文字的显著性和知名度,实际上来源于被告。2.被诉侵权产品的销售地点为被告正规销售门店,门店之上突出标注其字号及注册商标。产品上清晰标注了企业名称全称及其关联企业在第6类商品上的“1+N浴顶”等注册商标。结合奥普公司的在先权利基础,一般消费者凭借上述信息,已足以区分商品来源。

在反向混淆类案件中,比较容易出现商标权滥用的情况。例如原告可能用非正当取得的商标权起诉知名度较大的被告进行碰瓷,这种情况下,原告可能会因为反向混淆取得非常大的利益,但实际上原告本身的可保护性是比较弱的,所以在判断反向混淆的时候,也应当遵循商标正向侵权判断的一般原则,即商标的保护强度应该与其显著性、知名度成正比。如果原告商标显著性弱、知名度低,其禁用权就应当被限定在较小的范围,而在反向混淆类案件中,被诉标识的知名度往往是非常大的,但被诉标识的知名度不应当作为混淆可能性的考量因素。换言之,就是不能因为权利商标的知名度越低,被诉标识的知名度越高,就越倾向于认定构成反向混淆,否则会导致知名度越低的商标越容易受到法律保护的后果,这与商标法的立法宗旨也是相违背的。去年浙江高院在(2018)浙民终157号“MK”案中,就明确了这样的认定思路。大家有兴趣的话可以到浙江高院“知之汇”网站上查看具体案情,里面还有其他浙江法院的典型案例和调研文章。

(五)被动防御之:在先使用抗辩

在先使用抗辩跟刚才提到的《商标法》第三十二条“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”有区别,后者要以商标持有人“不正当”抢注为前提,抗辩一旦成立,没有使用范围等限制,而在先使用抗辩的这个在先使用人有“在原使用范围内继续使用商标”的限制。

(六)压缩牟利空间:未使用抗辩

这在《商标法》第六十四条和《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第七条中已有规定,具体情况大致可以分为三种:

一是没有实际投入商业使用,但是离注册还不满三年的,在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实,除为维权而支出的合理费用外,如果确无实际损失和其他损害,一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿;

二是没有实际使用意图,仅将注册商标作为索赔工具的,不予赔偿,从前面这几年的司法理念发展来看的话,不单是不予赔偿,可能连侵权都不构成。

三是权利人无法提供此前三年实际使用证据的,也不能证明因侵权受到其他损失的,不赔偿。

四、思考与展望

(一)商标的授权取得与使用取得

关于商标授权的本质,目前大家越来越意识到商标的价值是因为使用而产生的商誉,是对这种商誉的保护,而商标的注册可能更多的是一种管理手段,因为相比使用取得制度,商标授权取得制度在管理上有很大的便利性。但无论如何,应当保护的本质还是在于商标因为使用而产生的商誉。从商标注册的效力来讲,不是说只要注册了就能得到保护,也不是说不注册就不能得到保护,未注册的标识通过使用产生了商誉,同样也可以受到一定程度的保护,比如前面提到的在先使用抗辩。商标注册的效力不是说注册了一个商标就绝对性地获得了一种权利,注册更多的是一种公示公信效力,有利于形成较为稳定的行为预期和商标注册秩序,通过注册向大家宣誓商标的存在,其他人在使用的时候,不要侵入到注册商标专用权领域。但是注册的公示公信效力,不代表商标权本身在实质上必然合法,如果商标最终被查实有违法注册的情况,还是可以被无效,或者司法上不予保护,这是这些年来在司法政策领域越来越形成共识的一种理念。

(二)法院在民事诉讼中对商标不当注册及使用的审查程度

随着这种理念的发展,法院也越来越意识到在民事诉讼领域应当对商标的不当注册和使用行为进行审查,这样才能从反方向规制这种因为授权取得制度而引发的标识“圈地”现象,也就是商标权滥用现象。但是法院应当在多大程度上进行审查,目前可能还存在争议。比如前面提到的“奥普”的案子没有直接认定权利滥用,而是以商标不构成近似为由认定不侵权,是因为担心法院实质性介入两个商标之间的争议,从而违反司法解释关于两个商标争议不予受理的规定,还是在“奥普”案中基于个案的证据还不足以充分证明原告注册行为恶意呢?刚才提到,其实在“VERAMODA”案里,法院已经向前迈了一步,认为原告有攀附被告注册商标的故意,当然这种判断也有原告注册大量类似商标的事实作为佐证,由于这个案子当事人没有申请再审,最高院也没有机会表态,其实我很好奇最高院如何看待这个案子。

(三)行政和司法标准的协调问题

总体而言,扬汤止沸不如釜底抽薪,行政前端把关的效率肯定更高,但司法后端救济也有自己的优势,比如说司法审查更注重个案具体情形及行为正当性,当事人在诉辩程序中的充分交锋也更利于法院查明相关事实。所以行政和司法应当发挥各自在规范商标注册和使用秩序中的作用,互相关注和及时沟通,使得民事侵权和授权确权标准在逻辑上能够衔接和协调。

同时这些年来民事司法理念的发展正向着非常有利的方向调整,司法应当及时有效地回应现实需求,但是,也不能走得太快太急,向前迈进一步之后,要关注司法裁判的效果到底如何,在规制商标权滥用的同时会引发怎样的关联效应,要关注到回应现实需求过程中各方面的新情况、新问题,然后进一步以螺旋向上的方式发展司法理念。

我今天讲的内容就是这些,谢谢大家。