12月14日,由重庆市江北区知识产权局主办,北京君策知识产权发展中心与江北知识产权运营公共服务平台共同承办的“高新企业知识产权布局、保护与价值提升高端论坛”顺利举行。近期,我们整理了论坛嘉宾演讲稿件,并将陆续发布,欢迎大家持续关注!

今天发布万慧达知识产权合伙人唐铁军律师的演讲,题目为:药品专利纠纷早期解决机制。

药品专利纠纷早期解决机制

一、中国药品专利纠纷早期解决机制及相关制度

(一)中国药品专利纠纷早期解决机制建立背景

药品专利纠纷早期解决机制源自与美国的专利链接制度。2017年,中共中央办公厅和国务院办公厅首次提出建立药品专利链接制度。该制度的设立是中美贸易谈判的重要内容。2020年,我国在中美贸易协定中正式制度的建立作出承诺。同年《专利法》进行第四次修改,将该制度规定纳入其中。

与其他建立专利链接制度的国家不同的是,在中国的药品纠纷早期解决机制中,专利纠纷可以通过司法审判机构提起诉讼解决,也可提请行政部门,即国家知识产权局解决。即业内所谓的“双轨制”。

“专利链接制度”这一表述见于制度建立的探索时期,最终法律规定的表述修改为“药品专利纠纷的早期解决机制”。这不单纯是文字表述的不同,后者设立有拟制侵权的规定,但我国专利法并没有做这样的规定。因此现在的药品专利纠纷诉由是确认“仿制药的技术方案是否落入原研药专利的保护范围”而不是侵权之诉。

(二)中国药品专利纠纷早期解决机制设立目的

这个制度首次将药品审批和专利纠纷解决这两个程序连接到一起。此前在药监局申报仿制药的时候,药企只要做出不侵权声明,药监局并不实质审查是否侵权,导致在仿制药上市后发生纠纷并引发侵权诉讼。这个制度的设立使得纠纷可以提前和部分地解决。在该制度的创设过程中,曾引发过非常热烈的讨论。很多人认为制度的设立会对中国医药领域的创新和仿制药企业造成很大的影响。但从目前情况看,该制度落地实施之后,相应的诉讼少于当初的预期。部分原因可能在于,并非所有可用以维权的药品专利都可以在此程序中维权,例如晶型专利。

在医药领域,国家目前鼓励和提倡创新。但与此同时,也在大力促进仿制。鼓励创新与仿制并重。我国现实中仿制药企业相对居多,创新能力相对发达国家有限。更重要的一点是医保的压力较大,尤其是药物可及性的压力。所以在理解该制度的作用时,应理解为意在平衡创新和仿制。

在该制度设立过程中,药监局、国知局、最高院都参与其中,因此运行结果还取决于部门之间的相互协调。药监局在该制度中起的作用相对更为关键,因为实际上以往国知局和北京知产法院都审理专利的授确权案件,法院还审理侵权案件,但药监局基本没有参与过这些事务。从制度规定看,纠纷早期解决机制的最终结果—是否准许仿制药上市,以及是否可以享受独占期,都取决于药监局。

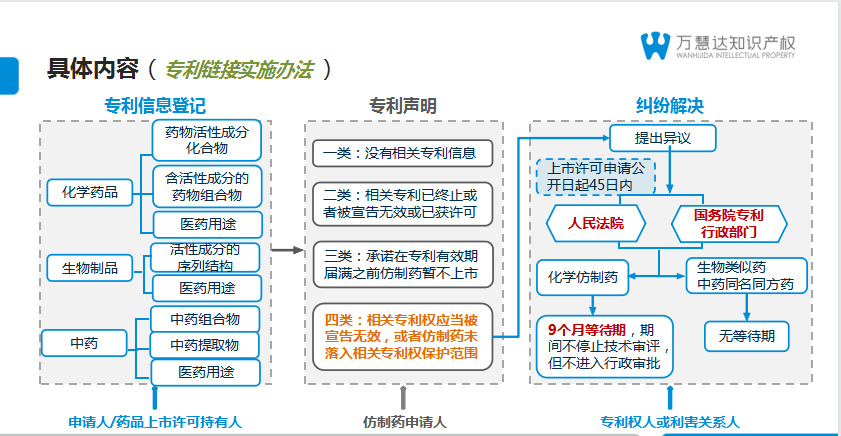

下图为专利链接的制度流程图。

最左边的一栏是专利信息登记,需要借助该机制维权的专利权人或者是药品上市许可的持有人,应向药监局的信息平台登记相关专利的信息。

仿制药企业向药监局提交申报的时候,应当做专利声明。声明一共分为四类,该分类与美国现行分类相同。第一类声明是所仿制药品没有专利,第二类是该专利已经终止或者是已获得许可,也就是说将来不会有侵权的纠纷。第三类是承诺在专利有效期计满之前不上市。这三类声明都不会引发纠纷。真正会触发纠纷的或诉讼的是第四类声明,即仿制药企业认为该专利应当被宣告无效,或者是没有落到保护范围内。该声明一旦作出,就触发纠纷早期解决机制。所以机制的触发若由仿制药申请人触发,药监局会进行公布,公布后会要求声明人在规定的期限内通知药品上市的许可持有人。

药品上市持有人在申请公开起45天之内,可自行选择向人民法院或专利行政部门,提起确认是否落入原研药专利范围诉讼。作出落入的裁决之后,专利权人或上市许可人应通知药监局,随即药监局应启动为期9个月的等待期。应当注意的是,仅化学仿制药存在9个月的等待期。生物类似药和中药同方药没有相应的等待期。我们理解原因在于,美国专利链接制度不涉及中医药,生物类似药类似纠纷由“专利舞蹈”制度处理。

(三)相关“配套制度”—与美国专利链接制度对照

专利链接制度或纠纷早期解决机制都不是单独运行的制度,这些制度设立的目的是为了平衡仿制和创新,立法者希望同时鼓励两者,而不是偏重其中一方。诸如仿制药申请制度、专利期的调整,专利链接制度以及数据保护制度,这一系列制度在美国并行,以维护创新和仿制之间的平衡。我国的专利制度跟美国相比,目前还缺少数据保护制度。

数据保护制度的设计理念在于:无论是专利期延长还是进行数据保护,皆缘于医药研发的投入大,临床投入大,不确定性也大的现状。而临床阶段的投入相对于研发阶段,通常更大。若不给企业一定回报的保证,则可能导致企业投入研发的热情减低。为了保证药企投入的回报,美国建立了数据保护制度。不论是否有专利,专利药品只要上市,在一定的年限,其他的仿制药企业不得提交申请。也就是说,无论是否有专利保护,药企都至少有一定年限的市场独占期限,以保证药企收回在研发和临床上的巨额投入。

我国目前没有数据保护制度,专利一旦被无效,原研药企的市场会被仿制药分割。所以对于专利权人来讲,数据保护制度的出台对于平衡原研药企业与仿制药企业的利益意义重大。

(四)PTE延长条件

本次修法的另一个较大的调整在于,专利期调整和专利期延长。调整是对所有专利而言,也即国知局在审批超过了一定期限之后,会对专利期限进行调整。专利期的延长(PTE)面向医药领域,主要是针对药监局的行为给予的补偿。其原因在于药监局的审批程序比较长,占用了专利有效期,而给予一定的时间补偿。具体的内容规定在实施细则,而实施细则目前依然是征求意见稿,尚未正式颁布。

对于专利期的补偿存在相应的计算方法,即从申请到拿到上市许可之间若经过N年,则将来的专利期的补偿大概是N减五年,但还存在上限的规定,即从获得上市许可到延长到期日不能超过14年。该算法是目前欧洲通行的计算方法。

二、中国药品专利纠纷早期解决机制的特点

(一)中美药品专利链接制度的主要差异

中美专利链接制度的主要的差异,其一是国家知识产权局也作为裁判机构。根据我们的了解,目前国家知识产权局受理的类似案件要远多于法院。相对于法院受理案件仅为个位数而言,国家知识产权局已受理了30余件。

其二是等待期。美国的等待期有30个月,但我国的等待期只有9个月。现在药品的审批速度大概平均时速是22个月左右,所以9个月的等待期形同虚设,并不构成对药品审批速度的实质性障碍。

(二)司法与行政执法“双轨制”

我国首仿独占期为12个月,为美国独占期的两倍。要拿到首仿独占期,要满足两个条件,一是首个获批,即在药监局首个获批,二是首次挑战成功。两个条件是获得独占期的必要条件。药监局的审批速度和国知局、法院的审查审判速度当事人都无法控制,故在实践操作中想拿到首仿独占期存在一定的困难。

纠纷的早期解决可以向北京知产法院或国知局提起。目前大部分权利人主要采取向国知局提起的策略,可能的原因一是国知局的审查周期短。目前无效案件的审查周期为立案之后6个月,如果两类案件都落入到国家知识产权局的审批范围内的情况,应该都会在6个月内结案。二是在国知局的裁决作出后,药监局会根据国知局的裁决来决定是否停止审批。但法院途径则需要生效判决做出,药监局才会决定是否中止行政审批。这意味着走司法程序,很可能需要经历两审,拿到终审判决药监局才会采取相应措施。而北京知识产权法院案件积压比较多,在九个月内完成两审,仍然存在一定的困难。

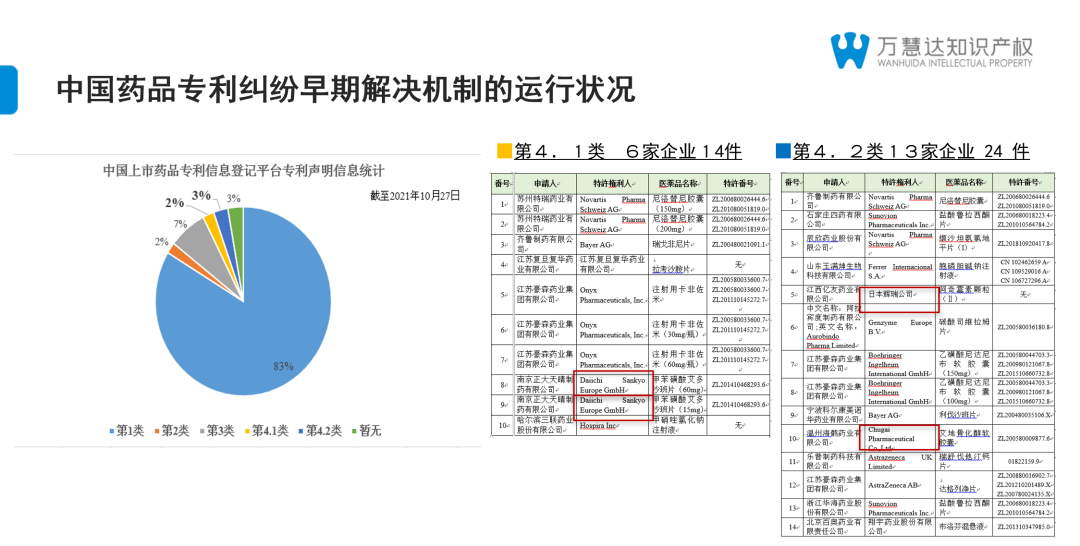

目前该解决机制已运行一段时间,根据平台上的统计,到目前为止,提出4.1类声明的企业一共有14件,4.2类的有24件。左图是10月27日的统计,黄色和蓝色是4.1和4.2类,也即会引发纠纷的声明,黄色在10月27日统计占2%,蓝色占3%。即所有声明中约有5%会触发纠纷早期解决机制。

可以看到,仿制药企业最终会提起诉讼的比例相对较低,大部分仿制药企业会等到专利到期,当然有一些会选择仿制没有专利的药品,或者是拿到许可后再行仿制。

最后对可能存在的问题进行讨论。

第一,早期解决机制实施后所起的作用可能会受到行政措施的较大影响,例如集中采购(集采)制度。集采制度实际上使得各类企业利润空间普遍大幅下降。

相对于早期解决机制而言,集采制度对医药企业的影响更大。这也是机制并没有在实际运行中发挥预期影响的部分原因。此外,同样的案件可以有两个裁判机构来运行,裁定判定标准的统一性问题也有待商榷。

其次是程序运行的细节问题,例如专利声明的规范和审核。上市药品专利信息登记平台上的专利信息是由专利权人主动进行登记,药监局并不对其进行实质判断,主要是审查形式上是否合格,一旦错误,比如将错误的专利登记到平台上--因为专利权人也并不一定就能够准确的判断该专利和药品的关系,可能会对仿制药企业产生较大影响。

虽然最高院《关于审理申请注册的药品相关的专利权纠纷民事案件适用法律若干问题的规定》规定,如果专利权人知道或应当知道该专利与药品没有关系,那么仿制药企业可以起诉,然后求偿。但即或如此,仿制药企业必然会因此经历许多不必要的周折。

从目前情况看,还存在较多需要进一步完善的操作。例如在声明阶段,做的是4.1类的声明,如果专利被宣告无效,此时4.1类声明是否需要改成4.2类声明?诸如此类的问题还有不少。

此外,对于多个案件,提起无效宣告请求后,首个挑战成功者是哪个企业?国知局合案审理时,究竟是以请求日算首个挑战成功,还是决定日?若决定日共同出来,两个企业是否算共同挑战成功,目前也没有明确的答复。

以上大概是本次讨论的主要内容。简单的回顾一下,首先是该纠纷解决机制目的在于鼓励创新,促进仿制,同时只能部分提前解决,潜在的纠纷。其次机制的顺畅有效运行需要多部门的协调,并在运行中逐步完善。对于专利权人来讲,该制度提供了一个机会,就即不需要亲自取证,可以较低成本维权,但需要注意的是45天之内需要提起确认追诉。对于仿制药企业而言,目前提出声明后,专利权人通常会积极提起起诉,故准确的专利的有效性分析,和是否落到保护范围的分析都需要提前完成。

本文只代表作者个人观点,由君策中心经授权编辑发布。