编者按:12月14日,由重庆市江北区知识产权局主办,北京君策知识产权发展中心与江北知识产权运营公共服务平台共同承办的“高新企业知识产权布局、保护与价值提升高端论坛”顺利举行。近期,我们整理了论坛嘉宾演讲稿件,并将陆续发布,欢迎大家持续关注!

今天发布万慧达知识产权合伙人张涵律师的演讲,题目为:商标侵权案件的抗辩思路。

01商标正当使用抗辩概述

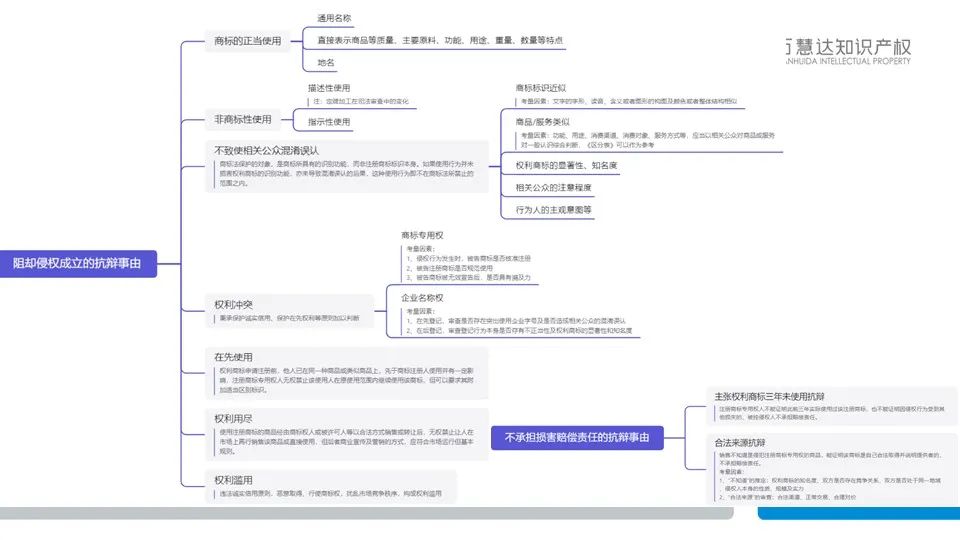

在商标侵权的民事案件当中,判断是否构成侵权主要有四个步骤,分别是对权利基础的审查、侵权事实的审查、被告抗辩和责任承担,这个判断范式的运用比较成熟,难点主要出现在不侵权抗辩和责任承担的部分。按照我国《商标法》的规定不侵权抗辩有多种的情形,今天主要对高频出现的几种抗辩理由进行介绍。

首先,最值得关注的是《商标法》第五十九条规定的正当使用抗辩,本条法律规定在适用时通常难以把握。从立法沿革上看,正当使用抗辩最早出现在2002年《商标法实施条例》第四十九条,在2013年《商标法》修改时上升到法律层面,规定如果商标具有一定的描述性含义则无权禁止他人正当使用。权利人也应该有同样的预期,如果选择具有描述性含义的商标,保护可能会受到限制,即弱保护。但是通过对法条的解读可以看出,正当使用抗辩成立的前提是被控侵权人实质上使用的是权利商标中的相应符号,而不是真的使用该商标,即使用的是商标中的描述性含义。

但什么是商标的使用,而什么情况下又是符号的使用是比较难判断的。这里借用黄晖博士在《商标法》教材当中所使用的图片。第一张图的符号从左往右看是B,从上往下看是13,这种情形在当下的商业环境中较为常见,处于不同的视角对于标识的判断可能会得出不一样的结论。

除此之外,在司法实践当中还有另外一个核心的问题,即正当使用抗辩是否需要考虑以混淆作为判断的标准。个人以为《商标法》第五十九条正当使用抗辩成立的前提是对符号的使用,就不再需要对涉及是否混淆进行判断,如果正当使用抗辩不成立再纳入混淆判断。另外,还有一个值得注意的问题,是《商标法》第五十九条的正当使用与商标性使用的关系。在近几年的诉讼案件中商标性使用出现得特别频繁,很多判决甚至认为判断是否构成正当使用之前,要首先判断是否构成商标性使用。

我国《商标法》其实对商标性使用也没有明确的规定,而只规定了什么是商标的使用。“商标的使用”最早出现在《商标法实施条例》第三条,2013年调整至《商标法》第四十八条,而且在此次修法时增加了“商标的使用指的是用于识别商品来源的行为”的定义,有了“商标性使用”的意思。但此种措辞依旧是对使用人主观状态的判断,仍然难以确定什么叫做“商标的使用”或者什么叫做“商标性使用”。商标最核心的功能就是要起到区分商品来源的作用,因此该条的判断应该以相关公众的视角作为标准,以确定是否能够起到识别商品来源的作用。个人认为,商标性使用的判断还是要回归到《商标法》第五十九条成立条件是对符号的使用而不是对商标的使用这个标准来看,既然是对符号的使用,则注定无法起到识别商品来源的作用,所以非商标性使用基本可以和正当使用画等号,在处理这类案件的时候,也不需要纠结何为商标性使用,何为商标的使用,只需按照《商标法》五十九条规定的内涵提出抗辩观点。

02描述性使用——美食达人公司诉光明公司侵害商标权纠纷

关于正当使用抗辩,比较有代表性的是上海知识产权法院在2018判决的85°C案[1],该案在业界争议比较大。原告最早是一家台湾地区的咖啡馆连锁企业,在43类的餐饮和29类的奶茶都注册了85°C的商标,本意是他的咖啡用85°C的制作方式口感会最好。此案的被告是光明乳业,在商品的包装上使用85°C的标识来去向消费者说明他采取了巴氏消菌的杀菌工艺,后产生纠纷。

该案件的一、二审判决结果完全不同,一审认定了构成商标侵权正当使用抗辩不成立,二审认为正当使用抗辩成立。梳理两个案件后可以看出一、二审法院法官对于这类案件几个考量因素的判断标准。

首先,一审法院对于权利商标的评价是肯定了85°C用在被告使用的商品上,并且具有一定的描述性。但同时也确认了原告使用在43类的商标曾经被认定为驰名商标,具有较高的知名度,所以光明公司是有可能知晓此商标的。其次,一审法院认为巴氏杀菌的工艺其实并不是恒定在85°C上面,而是多种温度的组合,甚至国际上杀菌方式更好的组合应该是72°C、15秒的组合方式,故认为被告使用85°C的必要性似乎并不充分,并且相对于其他标识的使用方式更为突出,所以认定被告的行为构成商标侵权。

二审法院也同样从这几个视角去分析了这几个案件,和一审差别最大的是对于使用意图的判断。二审法院认为原告方确认了本案的被诉商品采用了这种85度杀菌的工艺,被告在使用这种方式的时候,就具备一定的合理性。一、二审法院对于使用意图的判断标准存在一定的差别,一审法院认为是否有必要去使用,而二审法院是认为使用是否有合理性,即是否有相应的事实基础。本人较为认同二审法院对于这类案件采取合理性的判断标准,但是合理性的判断并不应该仅仅依据采取这样的工艺就认定有合理性,还应当结合其他因素综合考量。事实上光明公司使用85°C标识的方式是比较突出的,是否可以基于有一定合理性就降低对其他因素的考量,这一点值得商榷。

通过该案件总结一下对于描述性使用的抗辩中可能产生的一些影响,以及可以采用的抗辩思路:第一,权利商标是首先需要审查的,要审查权利商标的显著性和知名度,这两点在任何商标的侵权案件中都会做相应的审查。第二,被告的使用意图是否善意和使用方式是否合理。使用意图可以从商品是否真的存在描述的事实基础,以及是否真的有合理性的角度去做抗辩,同时也可以参考同行业其他经营者是否采取了同样的描述方式。使用方式是否合理最直接的判断方式就是被诉标识在整个商品当中所占的位置,如果过于突出,则可能被认定为有意去使用该商标,而不是为了传递描述性。

03地名使用——利源公司诉金兰湾公司侵害商标权纠纷

另一种比较常见的是《商标法》第五十九条中对地名的正当使用抗辩,今天提到的地名商标不是潼关肉夹馍这类地名商标。潼关肉夹馍是地理标志集体商标,指的是基于特殊的人文因素,环境因素而使得该商品有一定的特点和商誉的,由行业协会去申请注册的一类标识。当然地理标志当中也有正当使用抗辩的法律规定,但是地理标志的案件在商标确权审查以及正当使用抗辩如何举证(达到一定标准)中可能会出现更复杂的事实审查问题,目前也没有太多的判例将地理标志的正当使用阐述得特别清楚,此处仅讨论涉及到地名的普通商标的案件。

在百家湖案中[2],一家房地产公司注册了百家湖商标,百家湖是南京江宁区的地名,原告是最早参与当地市场开发的企业之一。此后有很多的企业在百家湖地区参与房地产开发,其中有一家公司就在开发的项目中用了“百家湖”,叫“百家湖·风情家园”,随之被利源公司起诉到了法院。该案件二审认定被告不构成正当使用,基于以下几个理由。一是被告所开发的楼盘并非紧挨百家湖,有一定距离,同时项目本身叫百家湖畔,但是在实际使用过程当中把畔字淡化了,而直接用的“百家湖·风情家园”。此种使用构成了突出使用,从而认定了商标侵权。

在该案件的再审过程当中,再审法院向最高法院提出请示地名商标的案件应该如何判断。最高法院从以下五个层面对于地名商标的判断做出指导意见,这一批复对于现在涉及到地名商标抗辩的案件有比较重要的作用。

第一,使用地名是否有相应的合理性以及是否用合理的方式去表达;第二,商标和地名相比,商标的知名度高还是地名的知名度高,如果商标的知名度高可能混淆的可能性就比较大;第三、四、五点则要基于特殊的行业特点去做判断,在本案中房地产开发服务使用地名的合理性就要更强,同样买房不是一件小事,所以相关公共的注意程度也会比较高,同时对于地名的突出使用也会有一定的容忍度。

最终该案件再审法院认为不构成侵权,认为虽然原告对于百家湖的发展起到了比较重要的作用,但是确实百家湖作为商标其知名度不如地名知名度,同时金兰湾公司开发的项目与百家湖的湖面是毗邻的,所以与百家湖之间有一定的联系。另外就是房地产开发中地域特点非常明显,消费者的注意程度也会比较高,所以不会造成公众的混淆和误认。

再审法院判决该案件的时候,实际上也引入了混淆和误认作为判断标准。这就是刚才提到的正当使用和混淆是否要一并考虑的问题,但是从被告的角度上讲,在处理案件的时候不用特别纠结是否需要引入混淆,因为这个问题过于理论,涉及到法院的具体认识。在庭审时间比较有限的情况下无需就该问题去展开讨论,只需把认为不构成侵权的理由讲清楚。

04混淆判断——成都客车诉重庆小康商标权纠纷

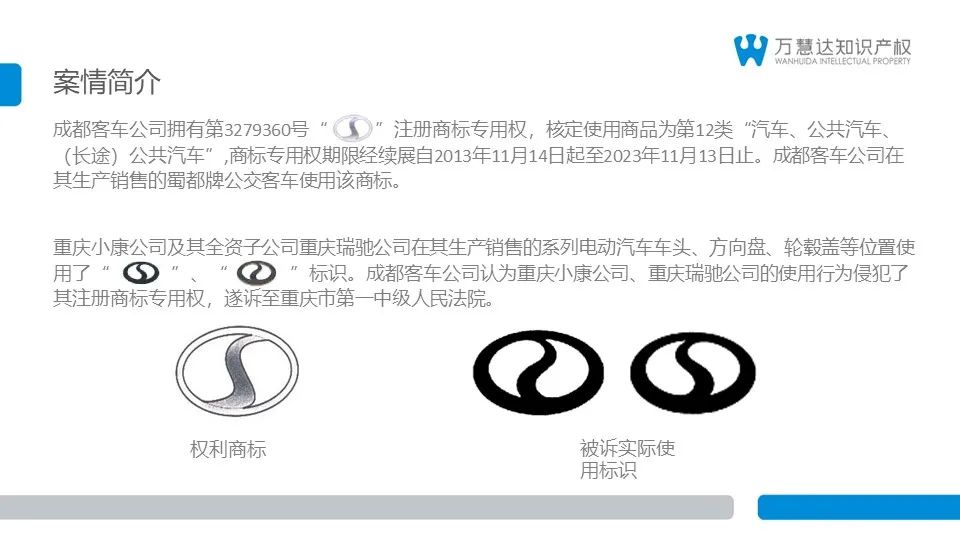

混淆判断在商标侵权抗辩当中属于非常重要的类型,接下来谈到的是成都客车公司诉重庆小康的案件[3]。成都客车注册了左侧的商标,比较接近太极图形,被告重庆小康公司则实际使用了右侧的标识(如下图所示)。

虽然从标识本身来看,两者之间还是有一定的近似程度,但正是因为该案中引入了不混淆的判断标准,所以最终认定不构成侵权。

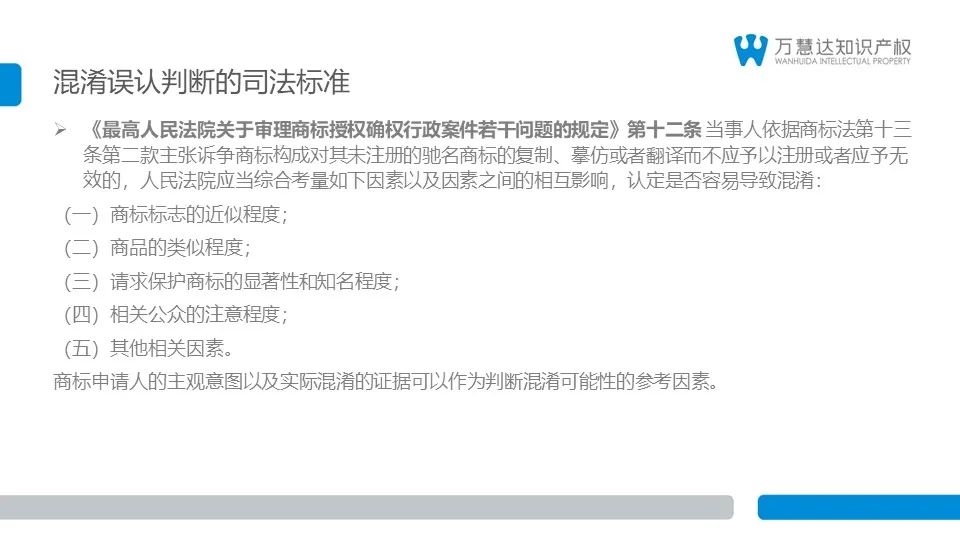

最高院对于在商标授权确权案件中如何判断是否构成混淆也有相应的规定。这个司法解释和金兰湾案件的批复其实有很多重叠的地方,比如标识的近似程度、权利商标的知名度以及公众的注意程度等。当时在代理这个案件的过程中也是从这几个角度去做了一个比较全面的梳理去试图说服法院这两者之间不会造成公众的混淆。

在小康案中,被告比较占优势的地方在于:一是权利商标的固有显著性,原告的商标接近太极图形,在汽车行业当中已经有很多类似的商标,固有显著性不高保护力度就应该受到一定的限制,同时原告实际使用的标识与其注册商标之间实际上也是有一定差异的。二是在该行业特性,相关公众的注意程度在这个行业当中是能够细分或者说不得不细分的,原告的企业是大客车的生产企业,重庆小康生产的是普通的民用车辆,虽然都是汽车但两者之间的差别相当大,大型客车面向的不是普通消费者而是有运营资质的企业,和小客车的销售渠道完全不同,普通消费者在市场上也都见不到而且也找不到购买途径。此外,在汽车行业近似程度比较高的商标共存的情况还是比较常见的,例如长安和讴歌、本田和现代。这些标识本身都具有一定的近似性,但因为在汽车这一特殊的行业以及其他因素,最终都实现了共存。因此我们通过这些答辩意见让法院认可了我们的思路,法院也认为权利商标和被诉的标识不会造成混淆误认而没有认定商标侵权。

05指示性使用——沃尔沃公司诉长生公司侵害商标权案

最后一种比较高频出现的正当使用是关于商标指示性使用。这类案件主要出现在汽车的零配件和转售商品的案件中。与《商标法》五十九条的描述性正当使用有所不同,我国《商标法》对于指示性使用没有特别明确的法律规定,在1988年和现行的《欧盟商标条例》当中对于指示性使用都有相应的规定,[4]其基本内涵是:为标识自己的商品或者服务必须要使用他人的商标。即如果不用权利人的商标,可能会对实际的经营造成很大的困难,该商品或者服务无法正常的宣传,同时这种使用的基本要求是必须是善意,没有攀附他人商标的主观意图的,没有超过合理限度的。

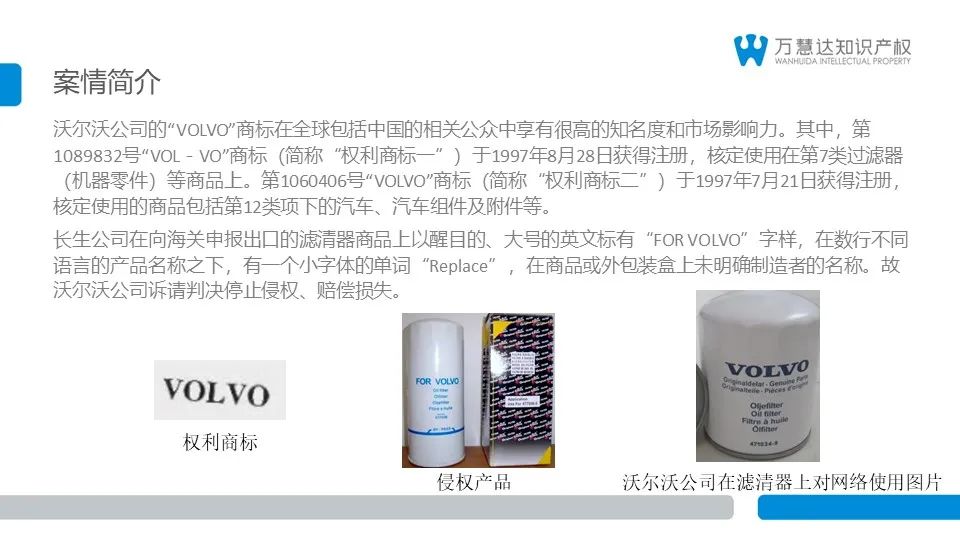

关于指示性使用我国很早也有一个典型案例是沃尔沃案。[5]沃尔沃在汽车零件上也有相应的注册商标,长生公司在出口到叙利亚的一批燃油滤清器上使用了沃尔沃的标识,引发诉讼后,长生公司的抗辩理由是该产品就是为沃尔沃汽车所准备的,所以要使用沃尔沃的商标,该案件法院最终判决是认定构成了商标侵权。主要基于这样两点考量:一是长生公司没有在自己的商品上使用自己的标识和企业名称。法院认为,此种行为系隐匿自己的商标和企业名称。长生公司虽然在商品出口国注册了自己的商标,但在产品上没有标注;二是该公司用较大的字体使用了“FOR VOLVO”,法院认为“FOR”有多种的含义,不仅仅有被告所抗辩的“适用于沃尔沃”的解释。但我本人不太认同这段判理,不能因为该单词有其他的含义就认为使用“FOR VOLVO”为不合理的,而应当结合商业惯例和语言使用习惯来判断“FOR VOLVO”是不是最表达直接、简捷的表达方式。事实上法院最终判决更可能是考虑到了长生公司对于VOLVO的使用比较突出,而且产品和沃尔沃正品的实际商品装潢还有一定的近似性。

我国在1995年的时候对于汽车零部件的销售商和汽车维修商如何使用他人商标有过规定,[6]尽管该规定目前已经失效,但该规定中的意见对于现在指示性使用是否成立的判断依旧可以适用。对于汽车维修店面,应该在很适度的范围内使用,不能作为招牌使用,对于汽车零配件制造商,如果用文字商标能够实现说明目的,则不可以使用他人的图形商标。相对而言,指示性使用的判断标准比描述性正当使用的判断标准要更为清晰,两者最大的差别就是使用意图,指示性使用不能以合理性作为判断标准,而要以必要性作为判断标准,标准应该更为严苛,只有在不得不使用的情况下才能去使用他人的标识,这与《商标法》第五十九条的描述性正当使用抗辩就存在较大的差别。随着新兴商业模式越来越丰富,也会不断引发出各种各样的新问题,例如网易严选的APP在它的购买页面中标注本商品使用某某品牌的制造商,以表示可以用更低的价格让消费者享受到同样的品质。那么这种使用他人商标的行为是否会构成指示性使用?我们查到在杭州的法院认定此种使用构成正当使用,但这个判决结论其实也是值得商榷的,这种使用是否真的有必要性?即便不会造成混淆,但页面当中大多用到的都是驰名商标,这里面是否存在不当借用驰名商标的商誉的情形?又是否违背了《反不正当竞争法》中的诚实信用原则?这些问题也都值得在以后的案件中去思考和总结。

06结语

以上就是本次分享的主要内容,实际上除了上述抗辩理由外,在先使用抗辩、权利用尽以及权利滥用等都是近年来的热点问题,也都值得进一步的关注和研讨。

注释:

[1]参见(2018)沪73民终289号民事判决书。

[2]参见(2002)苏民三终字第056号民事判决书。

[3]参见(2018)渝民终65号民事判决书。

[4]参见《共同体商标条例》《欧盟商标实施条例》。

[5]参见(2005)浦民三(知)初字第40号民事判决书。

[6]参见《国家工商行政管理局关于禁止汽车零部件销售商店、汽车维修站点擅自使用他人注册商标的通知》。

本文只代表作者个人观点,由君策中心经授权编辑发布。