引言:7月9日,由杭州高新区(滨江)市场监督管理局(知识产权局)主办,我中心承办的“新发展格局下的数字经济与知识产权”论坛在杭州成功举办。今天发布万慧达知识产权律师张校铨的演讲,题目为:元宇宙的商标布局和保护——视角在“两个宇宙”之间来回穿梭。

首先,提请各位关注分享主题的副标题——视角在“两个宇宙”之间来回穿梭。这里需要明确“两个宇宙”的含义,其中一个“宇宙”是指虚拟的、数字经济的那个平行宇宙,另一个就是我们身处的实体经济的现实宇宙。

一、元宇宙的含义,及其与NFT、区块链的关系

进一步,先来考察“元宇宙”的概念,其对应的英文词为Mataverse,是由“meta”和“verse”两个词根组成的,前者在希腊语中含义为“虚拟的、无形的”,而后者即“universe”就是“宇宙”。因此,元宇宙所想表达的是一个“虚拟无形的平行宇宙(世界)”,就像电影《失控玩家》中展现的那样。也许在将来,身处元宇宙的用户会无法区分现实与虚拟世界,“沉浸感”就是元宇宙最大的特点,但无论虚拟世界有多么逼真,用户恐怕还是不会放心把真金白银交到虚拟世界交易数字商品,会存在交易信任的难题。为解决该问题,元宇宙必不可少会用到这样一项技术——区块链(BLOCK CHAIN)。

那区块链是什么呢?顾名思义,区块链是由一连串的区块(Block)组成的,区块里可以装载数字资产的信息,好似有一套记录数字资产交易记录的账本。该“账本”可通过技术手段保障其信息的真实性,至少让大多数人相信它是真实的。

至于NFT(Non-Fungible Token),可以理解为区块链记录的某个特定数字资产信息,是一种用以代表数字资产的“凭证”。以画作为例,如果前述区块链中的“账本”用一页记录一幅画,那么这一页就是这幅画的NFT。谁“拥有”NFT,或者说账本中记载该数字商品的归属主体是谁,谁就拥有该数字商品的“所有权”。可见,NFT起到的效果类似于“物权凭证”,举个例子,《海商法》第七十一条规定可以“向提单持有人交付货物……”,因此提单的持有人可以向承运人提取货物,如果说《海商法》通过法律规定使得海运提单具有物权凭证的属性,那么与之类似,区块链就凭借技术手段使NFT具有类似于“物权凭证”的属性。

讲到这里不难发现,NFT交易的本质就是通过在区块链上记录权属信息取得NFT对应数字资产的“所有权”。但是,众所周知,知识产权具有无体性,其不随有形载体的流转而转移,例如交易手机,不代表交易了手机所使用的受专利保护的技术方案。因此,元宇宙语境之下新生的商业模式不会对知识产权规则造成根本性的冲击,即可以用“元宇宙商业模式”这个“新瓶”来装“知识产权规则”这瓶“旧酒”,这是我们应对新业态时应当秉持的原则。

二、元宇宙语境下的商标布局

(一)从数字经济到实体经济

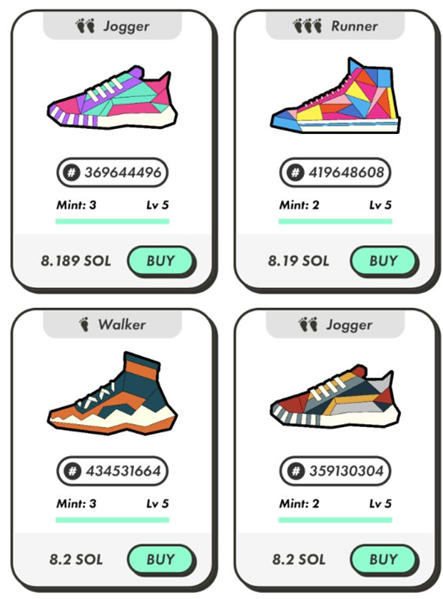

首先,对那些以元宇宙强关联的商业模式起家的企业而言,商标布局不仅要体现在“数字经济”上,也要能够从数字经济走进实体经济。这里以StepN的做法举例,StepN是一个很有趣的健身类APP,用户在这款APP内注册账号之后,可以花钱在该平台上购买一双虚拟鞋,然后用户打开该软件跑步,就可以让这双虚拟鞋产生收益,因为这些收益都记录在区块链上,所以对用户而言,锻炼身体的同时还可以赚钱。

StepN里的虚拟鞋

StepN的这种商业模式,“天然地”要求StepN要在第九类(可下载的手机应用软件)上注册商标。然而,我们观察StepN在中国的商标布局,他还在一系列实体商品、服务的类别上进行了商标注册,例如第二十五类(鞋服)、第二十八类(体育器械)、第四十一类(组织体育比赛)等等,这就不排除StepN将来可以趁数字经济建立的优势,进一步扩张至实体经济领域,去出品StepN品牌的实体鞋服、体育器械,也可以通过举办马拉松活动来让更多的人认识到StepN。这个案例告诉我们,即使是以数字经济为主要发展模式的企业,仍然需要考虑未来是否有可能与实体经济建立联系,从而在商标布局上早做准备。

(二)从实体经济到数字经济

其次,再来看看在实体经济中已有一定业务的企业在进军元宇宙时,应该如何考虑商标布局的问题,即所谓的“从实体经济到数字经济”。

据我观察,这类企业参与元宇宙的方式通常是在游戏平台或虚拟社交平台上销售其设计的数字商品,例如,Gucci在社交平台上销售的虚拟鞋“Gucci Virtual 25”,用户可以在自己的虚拟形象中展示这双虚拟鞋;又如,耐克公司建立了一个叫做“Nikeland”的“游戏世界”,用户可以在这个虚拟世界中以做游戏的方式体验一系列的虚拟运动商品。

耐克公司在“Nikeland”的商标布局问题上做了不小的努力,其在0901类(可下载的计算机软件)、3501类(网络广告)、4105类(线上娱乐)、4220类(计算机图像设计)上都做了商标布局,当然,也包括第二十五类(鞋服)这个实体商品的类别。“Nikeland”的这个案例告诉我们,传统的实体经济企业进军元宇宙前,当然有必要根据元宇宙的特点提前做好准备,这份答卷是其他同类案例可以“抄”的。

此外,把“Nikeland”在美国和我国注册的第九类商标放在一起,会发现一个有趣的区别:其在美国注册的商标首当其冲要求保护“可下载的虚拟商品(鞋、服、包等等)”,这或许是目前元宇宙技术初生阶段一个比较合适的做法,但这种略显“超前”保护范围在我国获得注册的难度较大,所以可以看到“Nikeland”在我国的第九类商标仍然是传统的“可下载的图像文件、可下载的计算机程序”等,这很难恰当地表述出NFT交易的意思。如果耐克公司在我国通过第九类商标来制止他人销售假冒虚拟鞋服存在风险,那么是否可以通过第二十五类实体鞋服的注册来寻求保护呢?这个问题将在下个部分进行分析。

总之,企业在元宇宙语境下进行商标布局,需要关注新的数字经济模式是否涉及新的商品或服务类别,同时反省在实体经济中商标的布局是否完整,更重要的是,要兼顾企业未来是否存在将数字经济模式和实体经济模式相结合的可能性。这种思考方式,就是开头所提到的“视角在两个宇宙间来回穿梭”。

三、元宇宙语境下的商标保护

前面提到,元宇宙与知识产权保护之间是“新瓶装旧酒”的关系,接下来就看看如何用这个“旧酒”解释这件“新瓶”。

首先在此虚设一个案例:美国艺电公司是游戏《极品飞车》的出品商,我们假设技术允许这款游戏“元宇宙化”,进一步假设艺电公司未经许可,在《极品飞车》世界中使用了福特公司享有的“野马(LOGO)”商标。值得讨论的问题是:此时,野马能否提起商标侵权诉讼?如果能,应该根据第九类(计算机软件)商标,还是第十二类(汽车)商标来进行维权?

针对这个虚拟案例,有人可能会觉得:艺电公司如此使用野马(LOGO)不是“商标性使用”,或者说其属于“非商标性使用”。那么,我们首先要讨论清楚“非商标性使用”的真正含义是什么?针对这个词语的讨论其实已经有很多年了,在“功夫熊猫案”中,被告梦工厂公司为了宣传电影《功夫熊猫2》而发布了一张突出使用“功夫熊猫”字样的海报,原告作为“功夫熊猫”的商标权人(注册于第四十一类“电影制作”)将被告诉至法院。北京高院认为,“(被告使用商标是为了)说明自己制作、发行的电影的内容和特点,并不是作为表明其电影制作或类似商品、服务来源的使用,并非商标性使用。”[1]可以看到,其实北京高院这是在说“描述性合理使用”,而所谓讨论是否“用于识别商品来源”其实是在讨论一个标识是否具有显著性,我个人认为,将具备显著性的标识和商品放在一起,当然就能够“识别商品来源”,真正需要讨论的是,把标识和商品“放”在一起这个行为是否合理——即是否属于“合理使用”。

后来,最高法院在“功夫熊猫案”再审时,就没有再使用“非商标性使用”这一说法,而是直接提到“描述性合理使用”。因此,如果在前述虚设案件中讨论“是否是商标性使用”,其实真正想讨论的是艺电这样做“是否属于描述性合理使用”。

其实,美国曾对一个类似情况的案例作出过判决,即2020年的“悍马诉暴雪动视案”。被告暴雪动视公司在其出品的游戏“使命召唤”中使用了悍马(吉普车)的商标,于是被告上法庭,法官最终判决认为:悍马公司的主营业务和电子游戏相去甚远,也完全没有进军游戏领域的意向,因此涉案行为不会导致相关公众混淆,并且从保护言论自由和创作自由的角度对其予以肯定。

“悍马诉暴雪动视案”判决书所附图片

该案法官的说理逻辑是从“不会导致混淆”同时“属于合理使用”两个层面出发的,并且在“不会导致混淆”层面明确引用了美国判例法著名的“宝丽来因素”(Polaroid factors),重点考虑了“商品或服务的近似程度”和“原告进入该领域的可能性”两个因素。可是再回到元宇宙语境下,情况就会大不一样。第一,元宇宙的沉浸感拉近了“虚拟车”和实体车两个商品的近似程度,第二,任何实体企业都有可能进军元宇宙,所谓“原告进入该领域的可能性”被极大提高。因而,元宇宙语境下未经许可使用他人商标很有可能造成混淆,有些“描述性合理使用”还是否合理,就值得再好好审视了。

再进一步,如果前述虚设案例中的行为能够被认定为商标侵权,且不考虑涉及驰名商标的问题,那么野马一方应当基于第九类(计算机软件)商标,还是第十二类(汽车)商标来进行维权呢?解决这个问题,应当回归到相关公众的感受,即相关公众在虚拟世界看到“野马(LOGO)”后,会不会认为出售“车”的主体是艺电公司?此时“野马(LOGO)”识别的是虚拟车的来源,还是计算机软件来源?个人认为,目前的语境是元宇宙之下的商标问题,是具备一定沉浸感的元宇宙,那么相关公众很可能会把虚拟车和“野马(LOGO)”联系起来,而不会一板一眼地把虚拟车识别为一种“计算机软件”。为更好地说明这个推测,再举一个服务类商标的例子:

假设:在元宇宙真正落地的那个时代,我们万慧达在元宇宙中买或租到了一处物业,在线为客户提供比肩现实体验的法律服务,并一比一地将这处物业设计成万慧达总部“颐园写字楼”的样子,此时,一位需要法律咨询的客户“戴上VR头盔”,运行相关软件,并点击“传送”前往元宇宙世界的万慧达,看到了万慧达的LOGO并全程接受相关的法律服务。请问:该客户此时是会把万慧达的LOGO和接受的法律服务联系起来,还是会和预装在VR头盔里的软件联系起来?想必各位自有权衡。

再回到前述虚设案例的案情之中,个人认为,野马方应当以第十二类(汽车)的注册商标作为权利基础,去打击非法提供虚拟车的商标侵权行为,而不应当仅因为虚拟车本质上是一种程序且和实体车功能不同,就把第九类(计算机软件)商标作为权利基础。总之,如果在商标保护问题上不充分考虑相关公众的认知,而去过于纠结实际功能、用途的差异,那么元宇宙下的任何商品或服务都可归于第九类,这样的分类在元宇宙问题上就“失灵”了。

退一步说,如果前述虚设案例所涉行为构成商品来源的直接混淆(把销售虚拟车的艺电公司当成福特野马)的说法还一时难以接受,那么至少此时还能够以间接混淆(关联关系混淆)作为维权的切入点。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条,“易使相关公众对商品的来源产生误认”(直接混淆)和“认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”(间接混淆)在对商标权的侵害上是并列的。例如,对标识的使用方式,使得相关公众误认为商标权人和商品的提供者存在联名、赞助等商业关系,就有可能构成侵权。

早在1999年,欧洲法院在“宝马案”中就认为,虽然被告销售、维修的是宝马正品二手汽车,相关公众没有对商品的来源产生混淆,但被告在广告中使用宝马的商标容易令人认为被告是宝马公司的授权经销商,这种误认是对商标价值的一种损害。放到“元宇宙”语境之下,假设:“RTFKT”销售了下图所示的一双虚拟鞋,相关公众就很容易认为这是RTFKT与耐克公司合作、联名发售的,或者至少得到了耐克公司的许可。如果“RTFKT”和耐克公司其实没有这样的商业关系,那就很可能构成商标侵权。

耐克和RTFKT合作的虚拟鞋

总而言之,分析元宇宙语境下的商标问题,应当秉持在两个宇宙之间来回穿梭观察的思路。个人认为,元宇宙语境下的商品或服务类别与现实世界的商品或服务类别应该具备一致性,也即在虚拟鞋上使用商标、在虚拟车上使用商标,识别的依然是鞋子的来源、车的来源,即使虚拟商品与现实商品的功能与用途已大相径庭,但未经许可销售带他人实体商标的虚拟商品,仍极易导致相关公众的混淆、误认(至少存在间接混淆),也难以构成合理使用。