一个时代有一个时代的主题,一个时代有一个时代的旋律。伴随着时代的节拍,追忆弥足珍贵的时光,商标评审委员会以它特有的旋律,律动并唱响着时代的主旋律。35年来,商标评审人谱写了一曲商标评审信息化建设的华彩乐章,从一个侧面见证商标评审工作的蜕变与足迹。

第一乐章 前奏曲

1982年8月23日,第五届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过了第一部商标法。商标法明确规定设立商标评审委员会,负责商标争议事宜。而在此前,商标局下设4个处室,商标评审工作由商标评审处来承担。

1983年8月11日,第一届商标评审委员会正式挂牌。新诞生的商标评审委员会由5名委员组成,其中主任1人、副主任1人,全权负责处理有关商标评审的日常工作。在首届商标评审委员会成员中绝大多数人为兼职委员,每周召开一次业务会议,撰写评审裁决书的工作则由2-3名专职委员来完成。

二十世纪八十年代,计算机时代开始来临。这个时代的计算机开始能够处理语言、声音、文字和图像,并具有汇集、记忆、检索信息的功能。电子计算机技术的异军突起,冲击和改变着我们的思维方式,并对日后商标评审工作产生着重大的、深刻的和根本性的影响。

在计算机技术渐渐渗透商标工作领域时,商标评审工作还处在一个纯手工的时代。从形式审查到实质审理,从案件申请到做出裁决,全部过程都是手工操作的模式。当时商标评审案件有9种类型,分别是商标驳回复审、商标异议复审、商标驳回转让复审、商标驳回续展复审、撤销注册商标复审、撤销注册不当复审、撤销注册不当、商标争议裁定以及法律法规规定的其他商标确权评审案件。

商标评审工作刚刚起步,案件数量并不多,收发文共有4个大簿,依据申请人来自国内或国外分为商标驳回复审抑或其他8种案件类型分别登记入册,并按照时间顺序依次进行编号。同一个商标评审案件在不同流程编列不同的收发文号,分别为收文、补正、答辩、受理和发文5种编号。

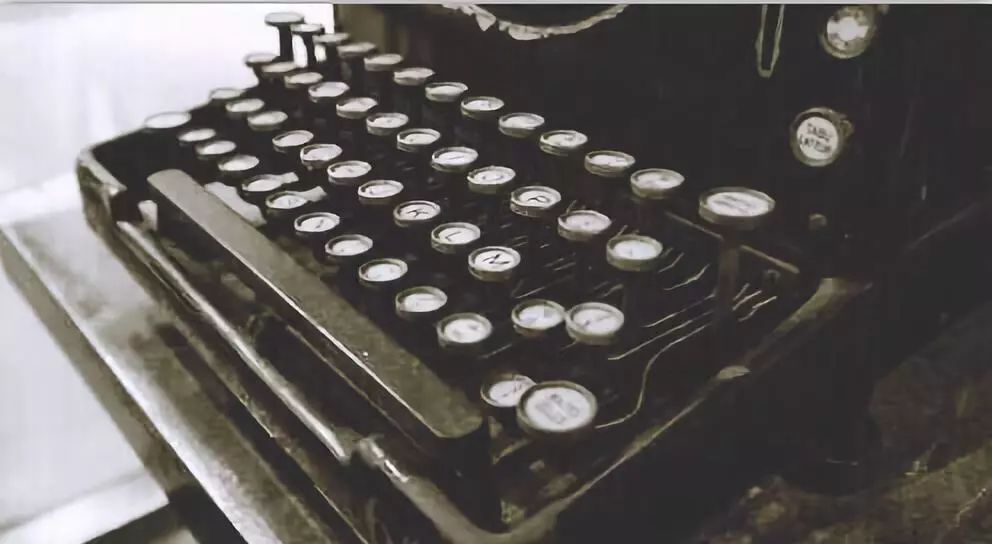

八十年代初,人们对计算机还没有什么认知,对信息化也没有什么概念,更谈不上智慧评审的提法,审查员撰写的每一件商标评审案件裁决书均是由人工手写完成的。为了让撰写的裁定书少出错或不出错,审查员有时竟不厌其烦的一遍遍誊写,以确保不出半分的差池。商标评审裁决撰写完成后,按程序报处长、委领导审签,再统一集中起来交给商标局文印室,并由专人负责打印工作。

那个时代的打字机是传统的老式打字机,每一个键对应一根小棒子,字母键是大小写,数字键是数字和符号。在操作时有一个类似现在的caps lock的按键,图案是一个向上的箭头。打字员操作时用手敲击一个个键,通过按键对应字符的字模敲到色带上,文字就一个一个在纸上跳跃出来,最终呈现出完整的商标评审裁决文书。文印室将商标评审裁决书打印好再返回审查员校对,经过校对无误后发文,至此完成案件审理工作的全过程。

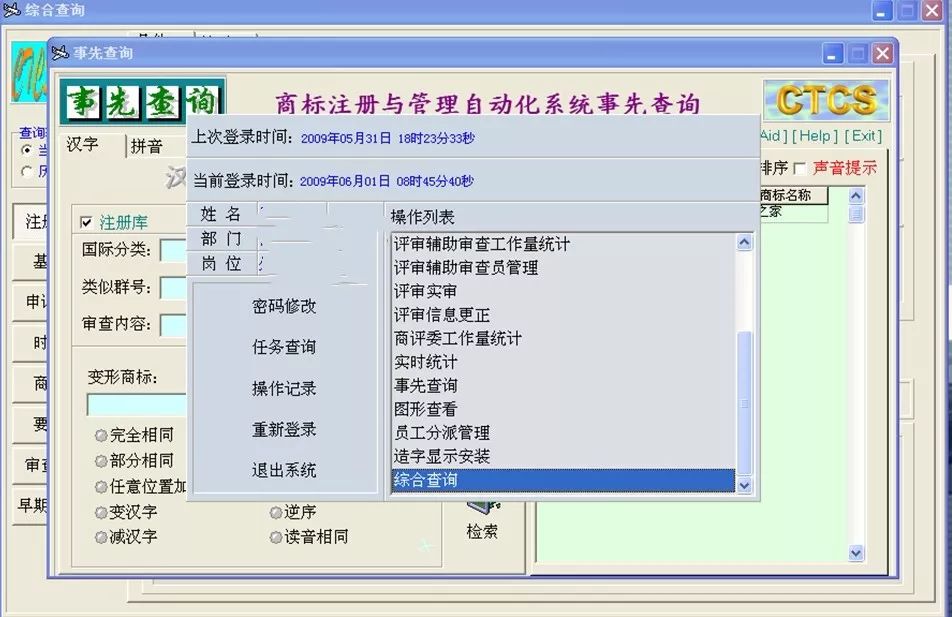

1993年6月,商标注册和管理自动化系统一期工程启动,主要目标是在1988年商标注册用商品和国际分类手工检索系统的基础上建立商标检索查询数据库,实现相同或近似商标的计算机检索和查询。

由于商标评审委员会工作性质比较特殊和地位相对独立,案卷厚且证据多,因此没有被列入到在商标注册与管理自动化系统一期工程的日程。随着投入和研发,1994年12月商标注册与管理自动化系统一期工程正式上线,实现了从传统的纸质卡片检索的手工操作模式到计算机检索方式的跨越。

当商标注册与管理自动化系统一期工程开始运行时,整个商标评审委员会还没有一台计算机,要想掌握商标注册的有关情况必须到商标局计算机机房去检索,借助商标注册和管理自动化一期工程查询商标数据库,了解有关商标注册的情况。

1996年11月,商标评审委员会提出设1名打字员,由原通达商标服务中心负责商标评审裁决书的打印工作。从这时起,商标评审委员会开始有了专门的电脑操作员,但还只是停留在初级的文档处理阶段。

1997年1月,商标评审委员会计算机工作小组正式成立,由2名同志具体承担并负责筹划商标评审委员会的信息化建设工作。同年2月,计算机工作小组启动信息化建设工作,着手起草商标评审信息化可行性方案,包括立项名称、工作目标、实施步骤以及与商标局信息化系统建设的接口与衔接。同年4月,商标评审委员会和商标局召开第一次会议,就商标评审信息化建设纳入商标注册与管理自动化系统的有关问题进行专题论证和研究。其中,涉及评审业务与商标注册与管理自动化系统一期工程接口、与有关单位业务协调、设备维护以及经费等问题。

商标注册和管理自动化系统一期工程从开发到通过验收,商标检索和查询从手工录入转变为计算机处理,实现了商标相同近似检索查询的自动化,也为商标评审信息化建设拉开了序幕。

第二乐章 奏鸣曲

商标注册和管理自动化系统二期工程上马的第一年,1997年8月4日商标评审委员迎接了7名大学毕业生,这批新人的到来给这一集体注入了新鲜血液和新的活力。他们之中大多数是法律专业,也有理工背景的,加上原有的11位干将,正好是“18棵青松”。令人欣喜的是,这批入职的新人中有一名女生学的是信息管理,专业正好对口,顺理成章地与综合处的一名同志承担起评审信息化建设的重担。

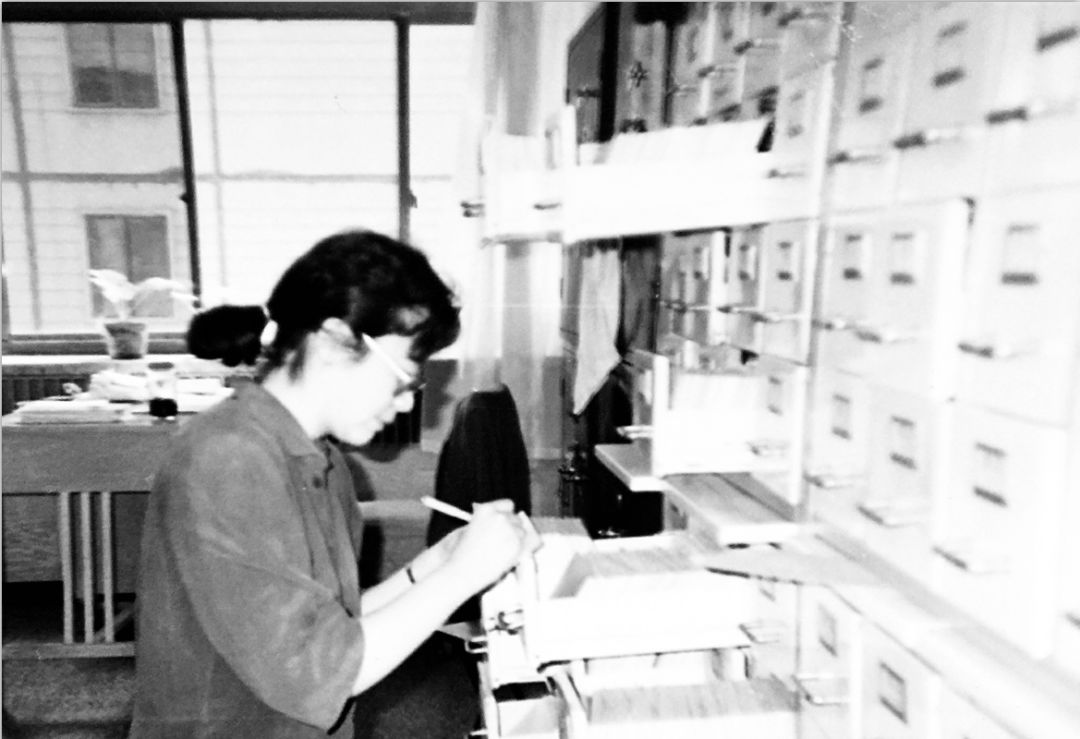

八十年代,商标评审委员会每年受理案件从320件到1150件,年均增速20.78%。进入九十年代,商标评审委员会每年受理案件已经由1226件上升至6332件,年均案件受理量相当于八十年代的7.8倍。这些商标评审案件均手工制作成检索卡片,按照年代、顺序号分别排列,连同打印出的商标评审裁决书一并存入卡片柜,并在柜角上方用标签做出标注。为梳理历史数据并便于日后管理和利用,商标评审委员会整理制作1983年以来纸质检索卡片总计8809张。其中,单方当事人案件即驳回复审案件纸质片卡8411张,包括国内7189张,国外1222张。整理制作双方当事人案件即复杂案件纸质卡片398张,包括国内119张,国外179张。

1997年商标注册与管理自动化系统二期工程开始启动,目标是实现商标办公无纸化。由于商标评审案件审理程序比较复杂,评审申请案卷较厚,证据材料较多,短时期内难以形成二期工程要求的“无纸办公”流程,因此商标评审委员会信息化建设的重点是实现各类评审案件的收发文管理和形式审查流程的自动化,特别是实现由手工操作到评审流程计算机处理的转变。

商标注册与管理自动化系统二期工程与商标评审业务的对接和转换的时间紧、任务重、难度大,为缓解案件审理和查询的燃眉之急,1997年12月商标评审委员会开始独立开发商标评审案件信息管理系统,简称评审小系统。评审小系统的主要目标是初步建立商标评审案件数据库,并在确保与商标注册与管理自动化系统二期工程有效衔接的前提下,完善商标的检索与查询,实现案件审理的计算机操作,并建立商标评审案件库和评审案件裁文库。

九十年代初,商标评审工作的技术手段还很落后,商标评审委员会只有一台386计算机和一台针式打印机。信息化工作经费捉襟见肘,硬件内存只有32个M。信息化小组拿出“有条件要上没条件创造也要上”的精神,突击补录历史数据、追加裁定信息、补扫商标图形,自行开发“商标评审”软件,初步实现案件审理流程自动化。同时,统筹兼顾与商标注册和管理自动化系统二期工程的衔接,努力实现与商标数据的互联和共享。

1999年1月,为做好评审小系统的数据录入和转换,商标评审委员会在前期梳理历史数据的基础上,专门抽调5名新入职人员整理商标评审案件信息的纸质卡片和裁决文书。据不完全统计,共整理评审案件31352件。在整理过程中,仔细核对每一个信息、每一组数据,包括申请编号、申请日期、案件类型、承办人、商标文字和图形、注册号/申请号、申请人/被申请人、代理人、商品或服务类别、裁决结果、裁决结论是否成立等历史数据。经梳理过的数据全部录入了计算机,彻底取代了各种评审案件收发文簿,为商标注册与管理自动化系统二期工程做好了数据支持和衔接的准备。

“商标评审”软件的开发和应用,摆脱了重复而繁琐的手工操作方式,审查员在计算机系统中撰写评审裁决文书,减少了大量的重复性劳动,案件审理效率有了长足的跃升和提高。这种工作方式由线下手工操作逐渐向线上计算机处理的转变,使传统的思维方式和工作模式受到了很大的冲击和挑战。

在计算机开始普及和应用的初期,很多审查员对信息化的观念很模糊,还停留在信息化就是人人打字,人人会敲键盘的阶段,会用电脑的人寥寥无几。有的审查员说话有口音,不会使用汉语拼音输入,只好改学五笔录入;有的老审查员不会拼音,“现上轿现扎耳朵眼儿”;有的审查员先将裁决书写在纸上,然后再一个字一个字地录入到电脑里。虽然没有得天独厚的条件,但老同志克服畏难情绪,努力适应审理方式的转变,年轻同志善于接受新事物,个个摩拳擦掌,跃跃欲试。正是凭着一股爱拼才会赢的劲头,大家不懂就问,不会就学,终于可以熟练上机并操作电脑。

2001年9月,信息化小组开始讨论评审小系统向商标注册和管理自动化系统二期工程的转移工作方案,并着手数据转移工作。同年,评审小系统完成向商标注册和管理自动化系统二期工程数据切换和转移,为商标评审办公自动化奠定了坚实的基础。

2001年10月,商标注册与管理自动化系统二期工程的上线运行,实现了商标申请、商标审查、商标公告全过程的电子化的计算机管理。与此同时,也标志着商标评审工作流程自动化工作产生了质的飞跃,评审案件审理模式由过去传统的手工操作,即依靠各种收发簿登记并人工统计分析的工作转变为利用计算机系统完成评审申请件主要信息的录入、查询、统计。计算机检索用时短、响应速度快、准确率较高、安全性能好,实现了从形式审查到任务分配,从实质审理到裁决发文等各个环节的流程自动化。

就信息输入角度来看,审查员审理评审案件的信息源由过去传统的纸质文件转变为计算机处理,每个审查员待审的案件通过计算机自动分配和获取,在计算机系统中可以随时查询商标局各种收发文信息,商标审查、异议、变更、续展、转让等进展,也可以在计算机中查阅原始档案的扫描件,彻底摆脱了手工制作卡片并由人工检索的方式,大大节省了到商标局档案处调卷的时间和成本。

就信息输出角度来看,审查评审案件的信息不断生成并存储在计算机中,包括受理通知书、不予受理通知书、答辩通知书、补正通知书、证据交换通知书、案件裁决书等,保证了商标评审信息的完整性和可检索性,准确地反映出案件审理的各种流程和状态,极大地提升了审查员案件审理的效率。与此同时,商标评审信息及时加注到商标数据库,案件裁决作出后评审电子档案即时生成并归入商标局主数据库,纸件档案移交至商标局档案处进行集中统一的管理。

商标注册与管理自动化系统二期工程启动到投入运行,商标评审案件审理全流程实现了从手工操作到办公自动化的转变,使商标评审的工作方式发生了根本性的质变,商标评审委员会信息化奏响了一个崭新的乐章。

第三乐章 唱响曲

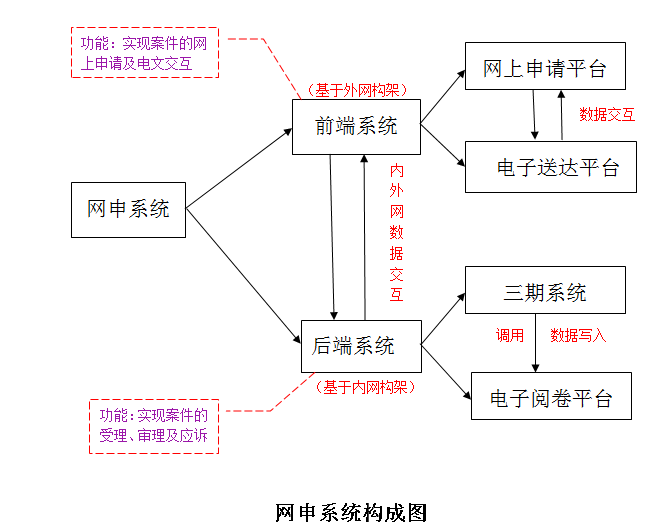

为全面提高商标注册和管理信息化水平,进一步增强商标工作的透明度,2003年开始着手起草商标注册与管理自动化系统三期工程的立项报告。三期工程初期的总体目标是实现“四个网上”和“一个全面提高”。“四个网上”即网上公告、网上查询、网上申请和网上缴费,“一个全面提高”即全面提高商标工作自动化水平。

2005年,商标评审委员会成为原工商行政管理总局机关政务信息系统应用的首批试点单位。商标评审委员会作为试点单位并没有因此停止信息化升级改造的脚步,而是充分运用网络技术和已有信息资源,实现委务会纪要、法务通讯、裁文书式的局域网查阅和下载,在网上发布优秀裁文和典型案例,完成案件应诉信息加注、法院判决书扫描录入电子档案以及商标评审信息的动态更新。

2009年7月,依托于商标注册和管理自动化系统二期工程,商标评审委员会先行一步,以提高效率和保证质量为目标建立商标评审辅助系统,即商标评审流程管理系统、商标评审案件典型案例库和评审裁文库,独立开发了商标评审2.5期系统项目。

2011 年评审2.5期系统升级改造项目的上线运行,进一步理顺了案件收文、受理、审理、发文、诉讼等各个环节,实现了商标评审流程的再造。在原有的案件审理流程中增加了查询程序和应诉程序,实现了商标评审业务流程的全覆盖。从案件受理、案件审理到案件应诉全程留痕、动态监控,电子监察全方位、无死角。

一路耕耘,一路收获。为解决2008年至2010年评审案件积压任务,商标评审的信息化提供了强有力的技术支撑和保障。商标评审信息化不仅增添了评审裁决文书网上审核签发程序,提升了案件审理的质效,而且建立了评审案件并案系统,实现了自动并案和自动分文,将法律适用和审理标准的统一向前推进了一大步。

2012年,商标注册与管理自动化系统三期工程完成了17个软件开发任务,其中涉及商标评商标评审申请数据后台转移程序、商标评审业务子系统联网测试、商标注册与管理自动化系统二期向三期系统数据转移测试、商标注册与管理自动化系统三期上线运行的双屏案件审理以及信息更新等工作。

2014年,正逢商标法第三次修改并实施,又值新商标法修订软件改造工程处在紧锣密鼓进行中。此轮商标法修订内容多,业务流程变化大,商标注册与管理自动化系统三期工程升级的结构性难题亟待破解,转型升级任务十分艰巨,三期工程升级改造进入了攻坚克难的关键期。

升级改造的攻坚期和各种矛盾的凸显期交织在一起,评审信息化同样面临着全新的课题:课题之一是受案范围由商标法2001年第二次修改后的商标驳回复审、商标异议复审、商标撤销复审和商标争议4种类型变化为商标驳回复审、商标不予注册复审、商标撤销复审、无效宣告和无效宣告复审案件5种案件类型;课题之二是商标法修改之后不仅对不同的案件类型分别规定了9个月和12月审限,还规定了依法律可以延长3个月和6个月的审限;课题之三是由于商标异议制度设计和程序的变化,在后续的商标评审各个环节中需要做出相应的调整与修改。

商标评审委员会吹响了集结号。综合处精心组织,制定了周密的时间表,组织全体干部各就各位、各司其职。案件受理处全员参与测试,白天工作时间提出需求、反复论证,不断确认,晚上加班,边测试、边反馈、边修改,凭着一股钉钉子的精神,形式审查的全部流程提前全线贯通。各案件审理处和法务处组织学习新商标法、商标法实施条例,讨论新旧法的法律衔接和审理标准变化和法律适用,开展典型案例分析与研讨,为商标注册和管理自动化三期系统升级改造做好了充分的准备。

商标评审委员会紧紧抓住了这一难得的历史机遇期,先后对139种收发文书式进行了8轮讨论和修改。其中,修订形审收文书式18种、形审发文书式47种和实审发文书式72 种,确保了商标注册和管理自动化三期工程与商标法实施的有效衔接和平稳过渡。

从着手起草商标注册和管理自动化系统三期工程立项报告到规模上线、全线贯通并持续完善和优化,商标评审信息化作为商标注册和管理信息化的重要组成部分,在这一发展的历程中留下了浓墨重彩的一笔。

进入新时代,以智能制造为导向的第四次工业革命来袭,人工智能、云计算和大数据为商标评审委员会装上了新引擎,商标评审信息化建设以改革创新的步伐稳步推进、纵深发展,并向智慧评审大踏步迈进。

在智慧评审建设中,商标评审委员会主要是做好评审文书全面即时上线、评审案件审限管理、评审网上申请和纸质文件电子化等4个项目研发工作。其中,评审案件审限管理已经开通,商标评审裁决全面即时公开系统上线运行并载入改革开放四十年40件商标大事记。商标评审委员会近期工作的重点是实现商标评审网上电子申请,进一步压缩商标评审纸质档案,完成商标评审纸质档案和电子档案同步生成以及建立以电子档案为主、纸质档案为辅的商标评审档案系统,商标评审案件逐步迈向全程在线受理和审理。

智慧评审的下一步目标是充分运用大数据、云计算、互联网+等现代手段,建立与商标相关的法律法规数据库,商标评审综合、文件流转的办公自动化流程;加大对商标评审数据库面向社会公众的开放,实现商标评审数据库与企业信用信息公示系统的链接整合;搭建网上平台,推动受理、送达、证据交换等流程电子推送,引入在线视频口审模式;深度挖掘商标评审数据,进一步加强信息化与商标评审工作的深度融合,实现商标信息共享,不断提升智慧评审网络化、阳光化和智能化。

当商标评审委员会还是一片荒芜的时候,就吸引和聚焦了众多人的关注和目光,为这片尚未开发的处女地注入了新的基因和音符。经过35年的耕耘,智慧评审这颗种子以声声不息的改革之音,在商标评审这块热土生根发芽、开花结果,奏响了时代的强音。

站在新的历史始点上,商标评审委员会将“法”与“智”深度融合,以更大的责任担当,更开放的姿态再出发,畅想商标评审工作智慧配置、智慧升级和智慧转变的主旋律,为中国商标的评审事业续写华彩的乐章。

作者单位:国家知识产权局商标评审委员会